The post 拔群出萃,回顧英國搖滾發展史(四) first appeared on FIPLAY.

]]>

不做主流音樂,注入全新風格

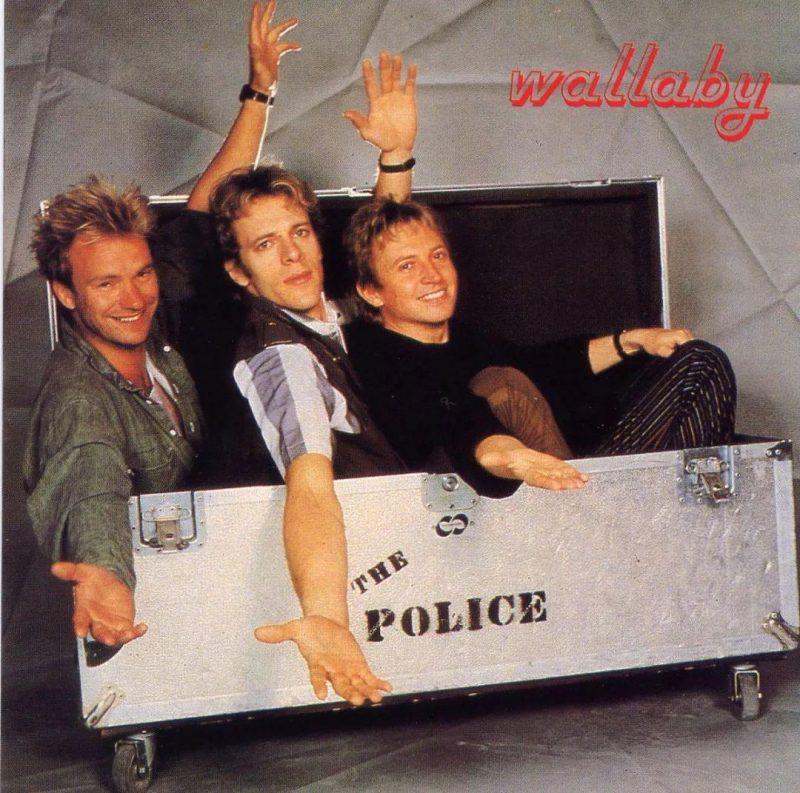

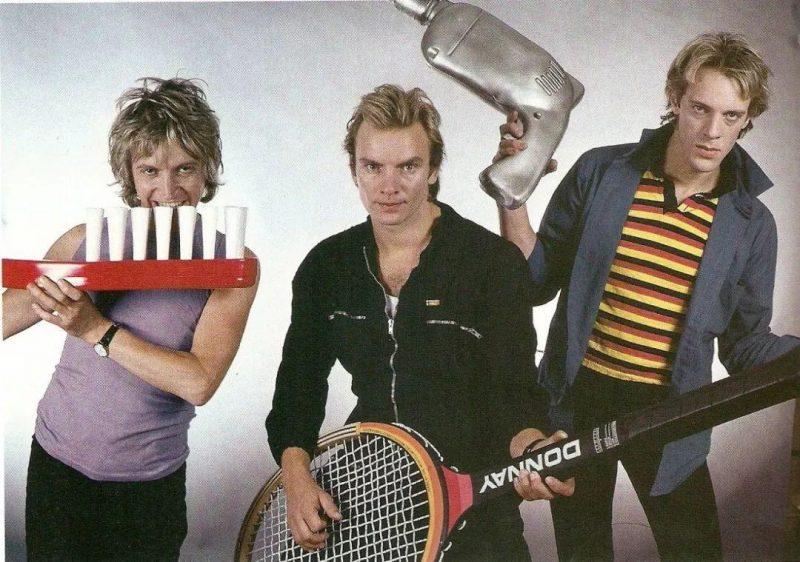

樂隊之所以成立成功,全靠Sting(斯汀)火爆的人氣。當時Sting與大學朋友組成一支名為no exit的爵士樂隊在公共酒館演出,隨著時間長久,樂隊開始嶄露頭角,吸引眾多聽眾前去酒館目睹Sting。事有湊巧,當時兩位年輕的流行樂手Stewart Copeland(科浦蘭)與Henry Padovani(帕多瓦尼)因不滿自己樂隊風格,打算另開爐灶,尋找樂隊成員。因聽聞Sting其出眾的音樂風格,便前往酒館說服Sting加入,組成三人流行樂隊。

Sting

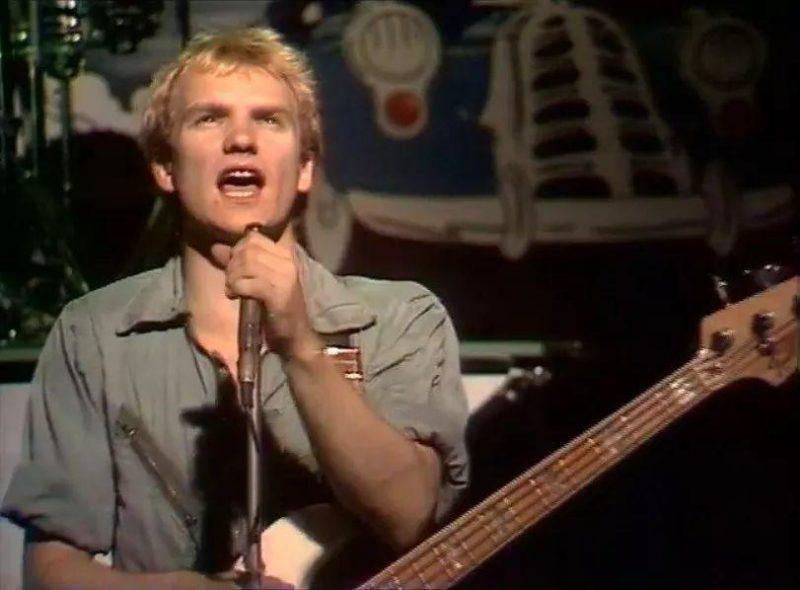

起初因Sting一心想在爵士樂壇出人頭地,便婉辭兩人好意,但后來在“劉備請諸葛亮”—三顧茅廬般攻勢下?,最終說動了Sting,誕生了這支在“新浪潮”運動中異軍突起的殿堂級樂隊,樂隊名字起源也十分有趣,源自于Copeland想開在美國遠處擔任高官的父親玩笑。1977年他們靠借貸發行了翻唱唱片,原本打算只是想看看樂隊融合程度,但這張翻唱唱片居然累計售賣了一萬多張。次年Padovani改換門庭后,樂隊便請來了擁有多年演奏資格的Andy Summers(安迪.薩默斯)擔任吉他手,并與a&m公司簽約,之后單曲《ROXANNE》開始突顯樂隊音樂風格,憑借開拓性地把雷鬼節奏融合到搖滾的奇特搖滾風格,使該曲入圍美國排行榜前40名,同年發售的《outlandos’amout》專輯,更是攀上了英國排行榜的前10名,美國排行榜前30名位置,成功打響知名度。

《ROXANNE》

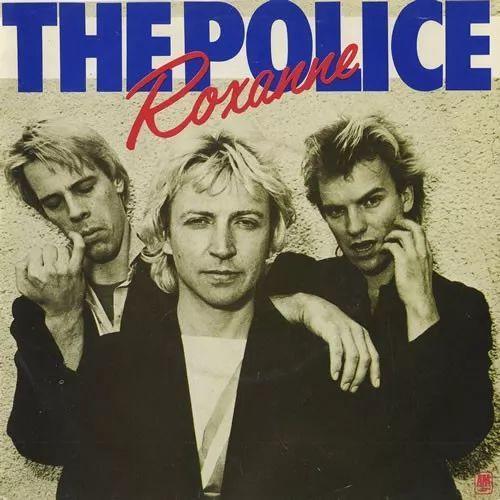

1979年,專輯《Regatta de Blanc》出版,單曲《Message in a Bottle》融合了后朋克與雷鬼風格,據說吉他riff是根據Sting早前作品重新編寫,憑借輕快的吉他riff、使人感覺舒適的貝斯聲、洗腦的副歌歌詞,該曲成為當年英國排行榜單曲及專輯雙料冠軍,專輯銷量在世界范圍取得驚人成績,收獲各個不同層次的聽眾,之后樂隊開啟了泰國、印度、墨西哥、希臘、埃及等國家巡回演出,雖然說樂隊知名度經已逐漸走上軌道,但令他們在英國及歐洲享有明星地位則不得不提到個人發展方面,以Sting為例,進入電影圈令他深受青少年歡迎,Copeland與Summers則頻給知名歌手受邀為其創作歌曲。

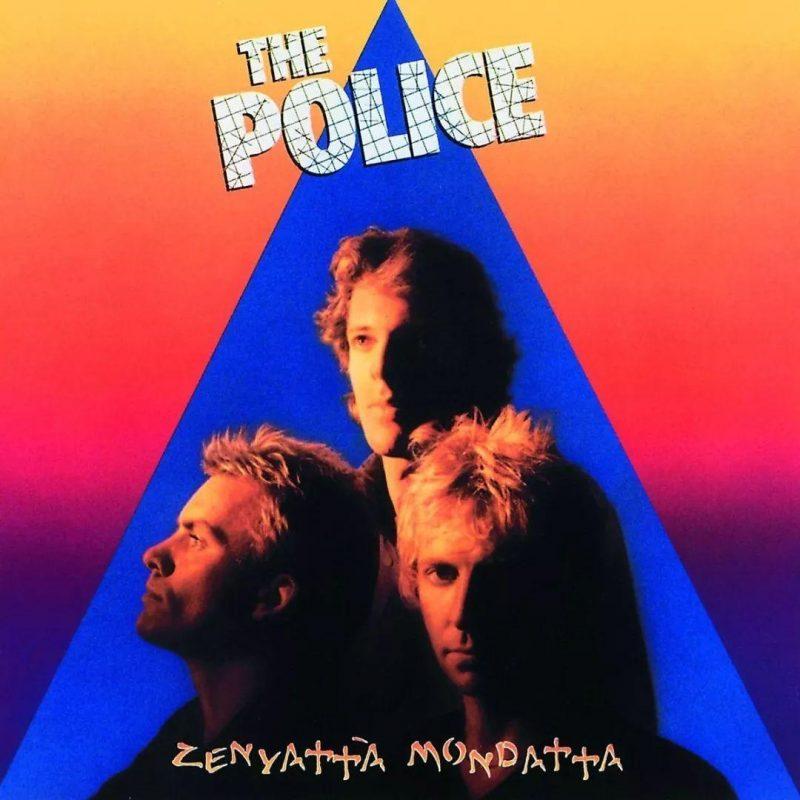

1980年《ZENYATTA MANDATTA》正式發行,這張專輯為樂隊在北美地區帶來突破,取得當年美國專輯榜亞軍,并在英國專輯排行榜停留長達4周榜首位置。專輯首曲《Don’t Stand So Close To Me》更在發行之際一舉成為英國排行榜冠軍歌曲,歌曲固然好聽,但更為有趣的是該曲內容根據當年Sting兼職夜校老師時所發生的趣聞編寫:一名女學生因Sting英俊的容貌及精湛的彈奏技藝迷倒,便寫了一封告白信交給Sting,而Sting的回答就如歌名般那樣冷漠無情:“Don’t Stand So Close To Me”(別靠我那么近),相信各位在了解完這個冷知識后再回聽這首歌時,都會淡然一笑吧。

《ZENYATTA MANDATTA》

至于專輯中那首令人聽到都想搖擺身體的《De Do Do Do, De Da Da Da》,Sting特意選用像是嬰兒喃喃自語一樣用作副歌歌詞,而事實也證明了大家非常喜愛這樣簡單上口的副歌旋律,加上歡快的配樂節奏,此曲乃至現在仍是音樂愛好者心中的佳作。而隨后的電影音樂專輯《GHOST IN THE MACHINE》在出版后即成為熱門,收獲英國榜冠軍和美國榜亞軍。

之后樂隊的成員都開始了各自的計劃,Summers錄制了一張實驗專輯《IADVANCE MASKED》,Copeland也與Francis Ford Coppola(弗朗西斯·福特·科波拉)等人合作,創作電影原聲帶。至于Sting何謂大出風頭,先是參加了“大赦國際”音樂會,后在電影《硫磺和糖漿》飾演角色,并為電影錄制一首單曲《spread alittle happiness》。

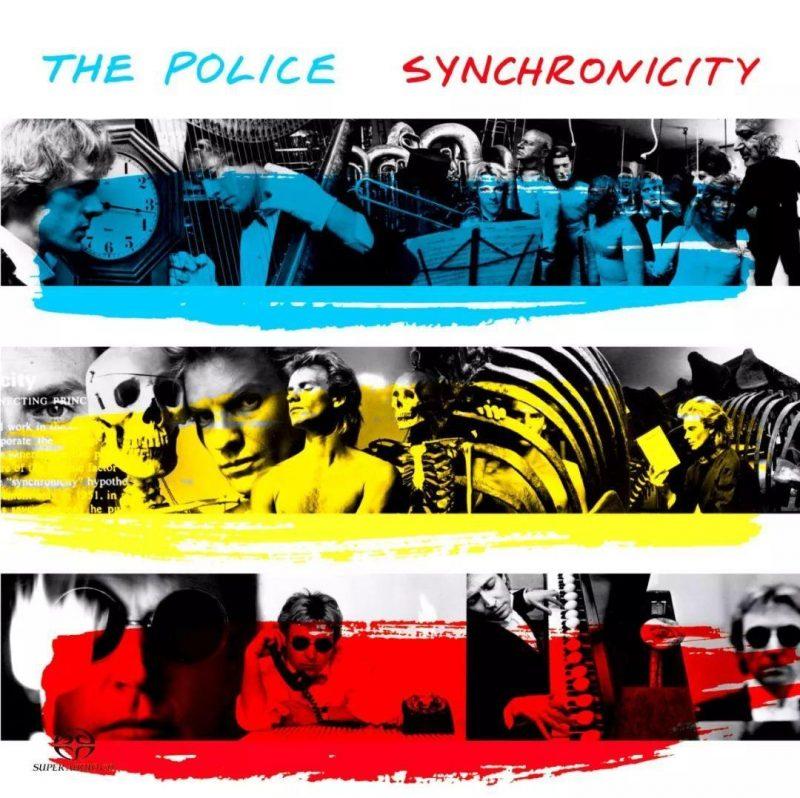

之后,大眾翹首等待的新作《SYNCHRONICITY》終于在1983年正式發行,該專輯把他們的事業推向頂峰,整體專輯旋律除了結合雷鬼和后朋克風格外,還融入些少新浪潮成分,充滿激情,這張專輯打破了當時音樂形式之間的界限,真正做到了隨意自如。

《SYNCHRONICITY》

當中最為出名的歌曲當數《wrapped around your finger》與經久不衰的經典情歌《everybreath you take》,雖因露骨歌詞受到音樂出版界藐視及言論,但專輯在世界范圍內暢銷不衰,均獲得多白金的銷量,更席卷當年格萊美獎,收獲三項大獎。1986年,警察為大赦國際義演三場,隨后宣布樂隊解散,作為有史以來最成功的慢搖滾樂隊,他們成立僅8年就創下多首暢銷金曲,身后更留下無數贊譽和崇拜,這樣一炮而紅且長盛不衰的例子雖并不多見,但還是存在的。就好比以下介紹的樂隊,同時都是將奇異畫面和無可救藥的浪漫巧妙地結合在一起造就另一種夸張豪放風格,他們便是家傳戶曉的Queen(皇后樂隊)。

頂禮膜拜的傳奇樂隊

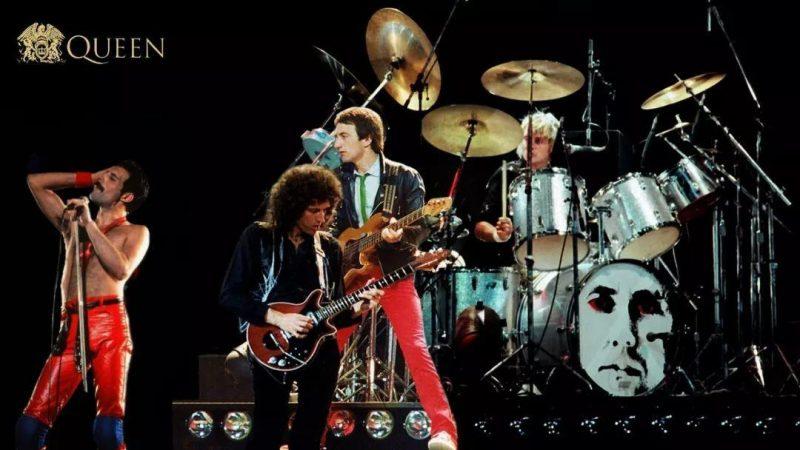

提到Queen,相信很多人腦海率先浮現出奪冠必備歌曲《We Are the champions》,之后又會想到震撼人心的《We will rockyou》這兩首耳熟能詳的單曲,但Queen的輝煌時代則要比這兩首歌的發布時間來得更早。

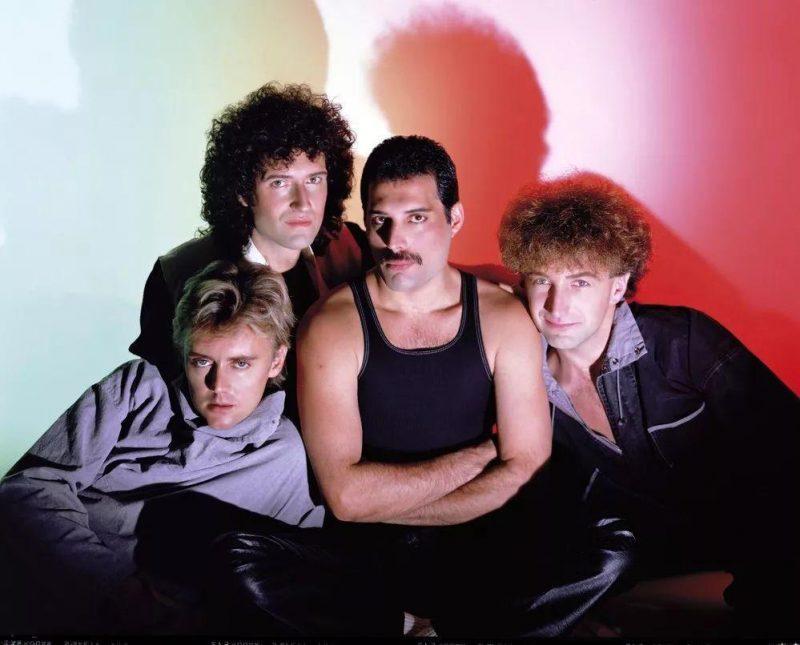

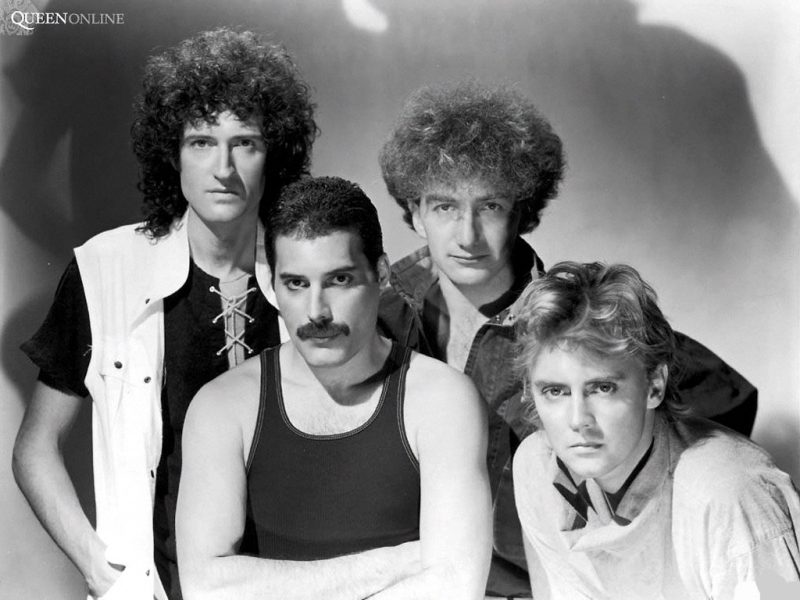

Queen

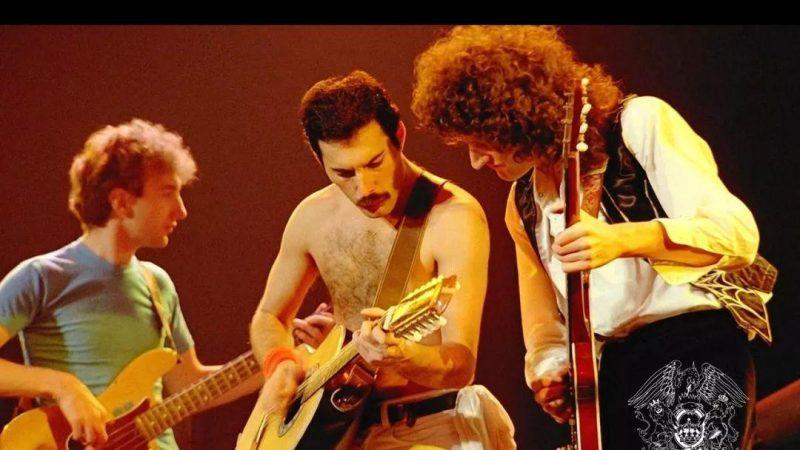

Queen正式成立于1970年倫敦,當時前身是吉他手Brian Harold May(布萊恩·哈羅德·梅)與朋友Roger Taylor(羅杰·泰勒)以及一名大學生組成的三人樂隊,經常在學校周邊進行演出,而后來因那位大學生退出,兩人不得不再重找一名主唱進隊,隨后主唱Freddie Mercury(佛萊迪·摩克瑞)應聘成功,而貝斯手John Deacon(約翰·迪肯)也在后面加入隊伍,從此,我們熟悉的Queen四人陣容正式形式。

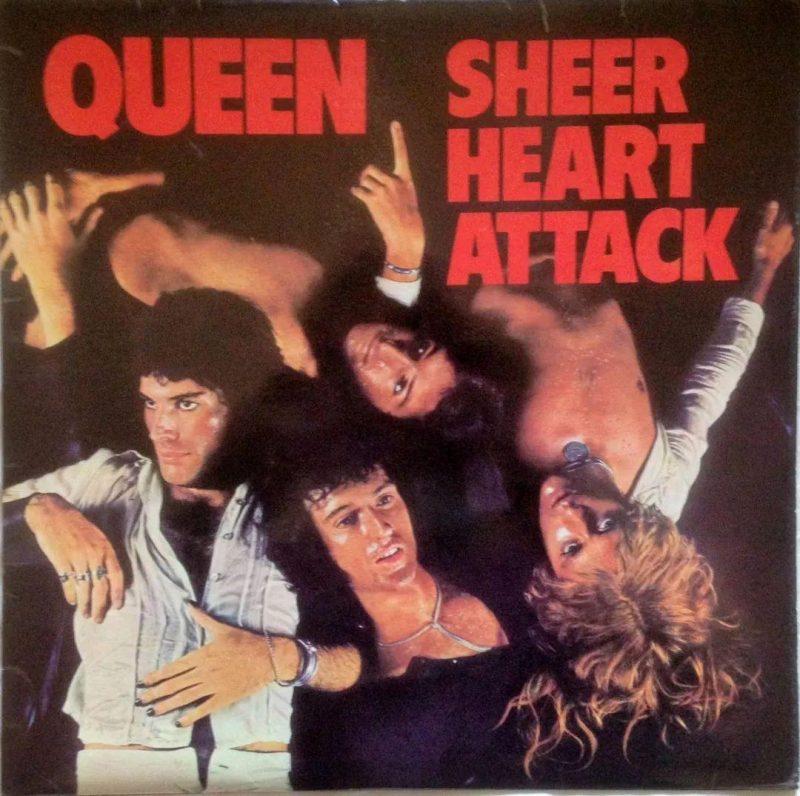

在當時Hard Rock、Blues熱潮中,Queen開頭兩張專輯還是緊追熱潮,但不難發現Queen其實一直都在尋求新風格的道路上摸索,最終憑借第三張專輯《Sheer Heart Attack》中的《Killer Queen》成功打破格局,在現場表演表演該曲時,Freddie更是經常皮褲加背心便上臺表演,標示著Queen正式開啟多樣化創作風格,后來這種風格就是我們熟知的華麗搖滾。

《Sheer Heart?Attack》

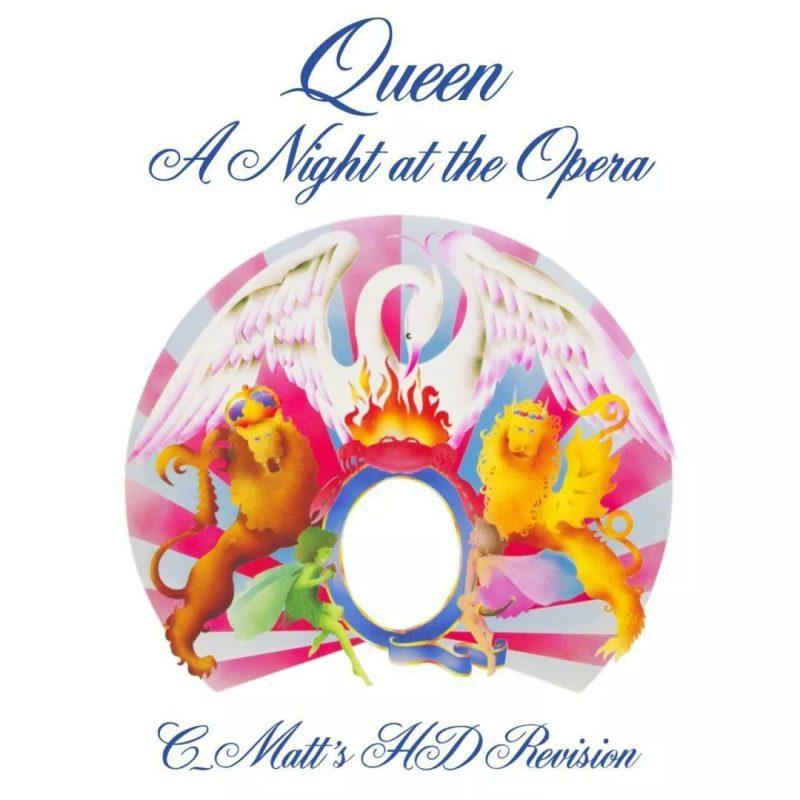

而第四張專輯,則是一舉奠定Queen成為世界殿堂級樂隊的驚世專輯——《A Night At The Opera》,這張專輯當時拿下了英國流行音樂排行榜專輯榜四周冠軍,在美國公告牌專輯榜中也排行第四,全球累計銷量超過 600 萬張,后入選“史上最偉大的五百張專輯”。

《A Night At The Opera》

據說作為當時全英制作成本最高的一張唱片,該專輯采用了64個音軌進行錄制,更創造性地為其引入立體聲技術和古典音樂元素,這種開創性創作,也將四人日趨成熟的演奏、唱歌能力和詞曲創作才華展露無遺。在這張專輯中,充滿火藥味的《Death On Two Legs》、男人心聲《I‘m In Love With My Car》、歌劇式斷章《The Prophet’sSong》等每一首歌曲都堪稱完美,突寫出Queen樂隊的風格多彩。而這首被世人稱之為“搖滾歌劇”的《Bohemian Rhapsody》一經推出,立馬震驚全球,沉重的開頭、瘋狂的riff變奏、加上歌劇唱腔都后來無與倫比的solo,令人感嘆到原來歌曲是可以這樣唱的,這也是為什么這張專輯能成為搖滾史上最光彩奪目的專輯并讓全球粉絲頂禮膜拜的原因之一了。

之后該歌曲蟬聯九周英國流行音樂排行榜首,斬獲首屆全英音樂獎最佳單曲,《Bohemian Rhapsody》在當時銷售量更高達236萬張,在音樂流媒體平臺播放次數多達16億次,是20世紀所發行歌曲播放量最高的歌曲,更被吉尼斯世界紀錄認證為“英國有史以來最偉大的歌曲”。1980年,單曲《Crazy Little Thing Called Love》和《Another One Bites the Dust》先后取得了美國公告牌百強單曲榜冠軍,1981年,發行精選集《Greatest Hits》,該專輯成為英國銷量最高的專輯(超過600萬張),之后Queen陸續發行的專輯都非常成功,直至聽眾漸漸對這種純器樂配樂專輯失去興趣,美國市場開始萎縮,樂隊地位開始下降。

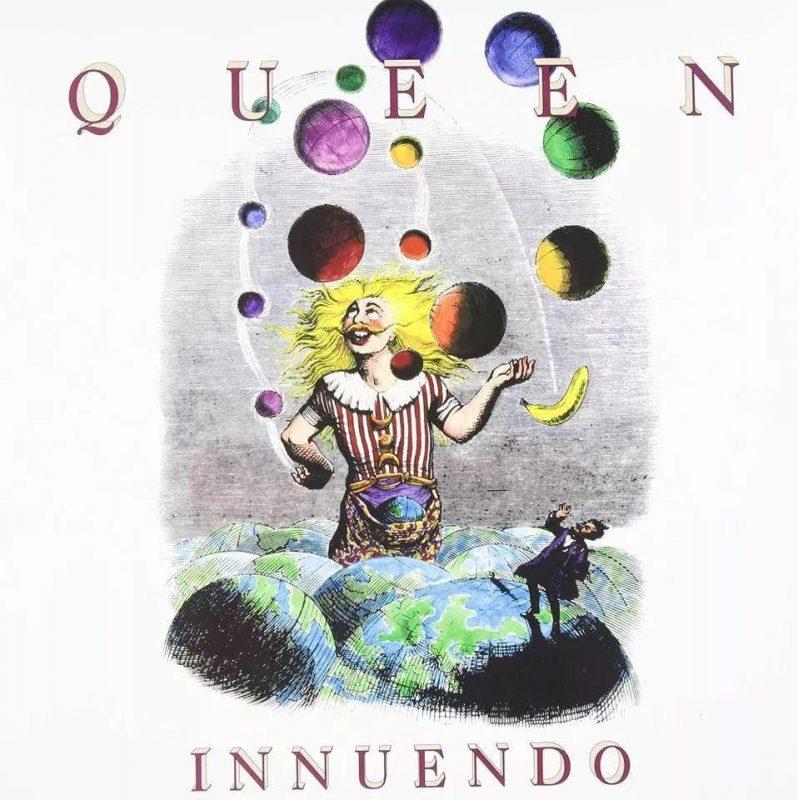

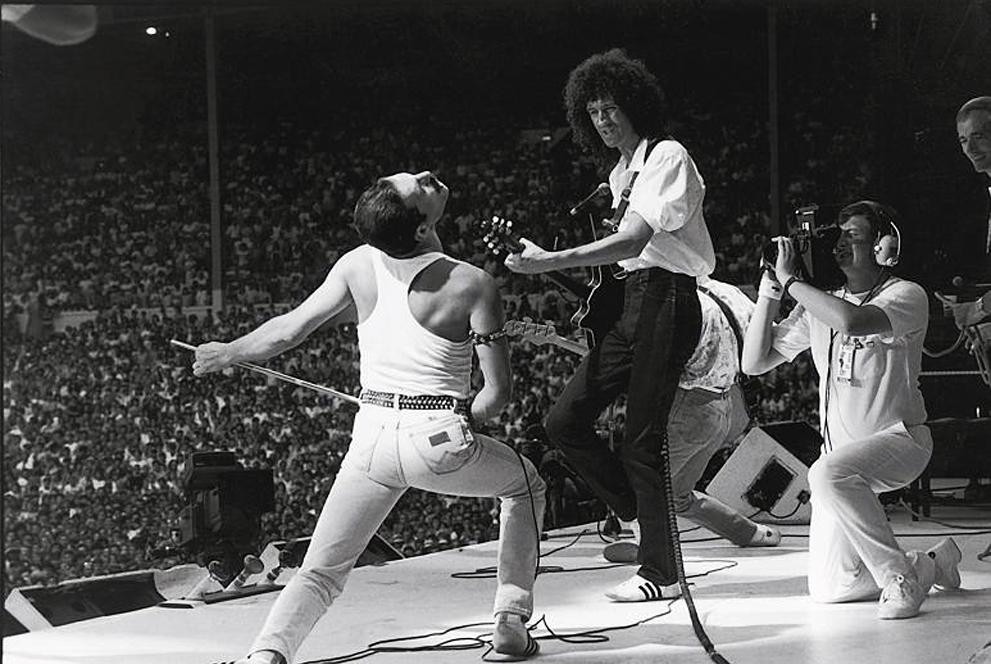

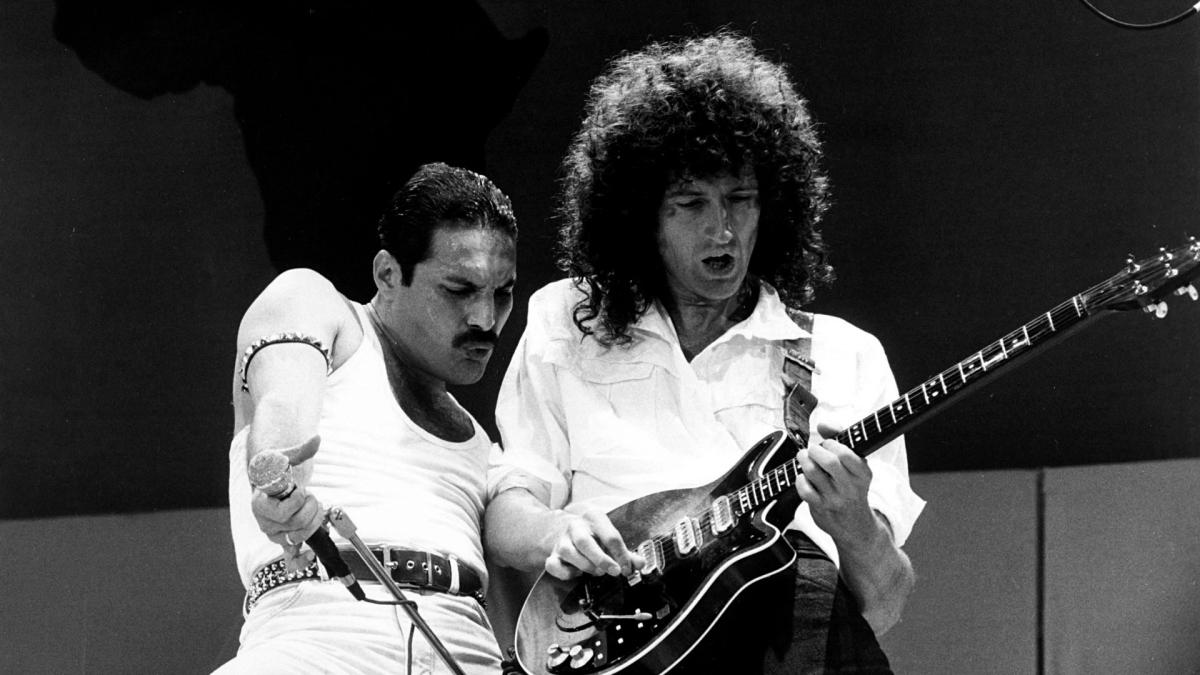

1985年,在“Live Aid”的演出讓樂隊再次引起人們關注,直至1991年因主唱Freddie去世,樂隊隨后發行的第14張專輯《Innuendo》再次一炮而紅,該專是Freddie拖著病體制作出最好一張樂隊專輯。而《Innuendo》確實也是一張很棒的專輯,受到各界認可。

《Innuendo》

專輯風格包羅萬象,有傳統硬搖滾,也有流行音樂,更有歌劇和拉丁吉他元素,多年遇冷的美國市場都售賣成金唱片,可想而知這張精益求精的心血之作好聽程度。Queen是一支充滿爭議性樂隊,喜歡他們的非常熱愛,不喜歡的人對他們嗤之以鼻。這主要是因為Queen比較商業化,被業界認為失掉了硬搖滾的靈魂,歌曲元素非常歌劇化,布魯斯的成分被減弱了,但需要知道Queen的音樂風格影響了二十世紀后期幾乎所有的重金屬樂隊,而他們華麗的舞臺表演方式也常為后人所效仿,他們的樂壇地位猶如他們國家那位超長待機的女王一樣,幾十年音樂生涯鍛造的榮譽與國際影響,并非獎項所能承載與描述。

下期,筆者將為大家認識兩位殿堂級歌手在眾多傳奇樂隊巔峰期間還能鋒芒四射,想知道哪兩位?敬請留意。

The post 拔群出萃,回顧英國搖滾發展史(四) first appeared on FIPLAY.

]]>The post LIVE AID——QUEEN first appeared on FIPLAY.

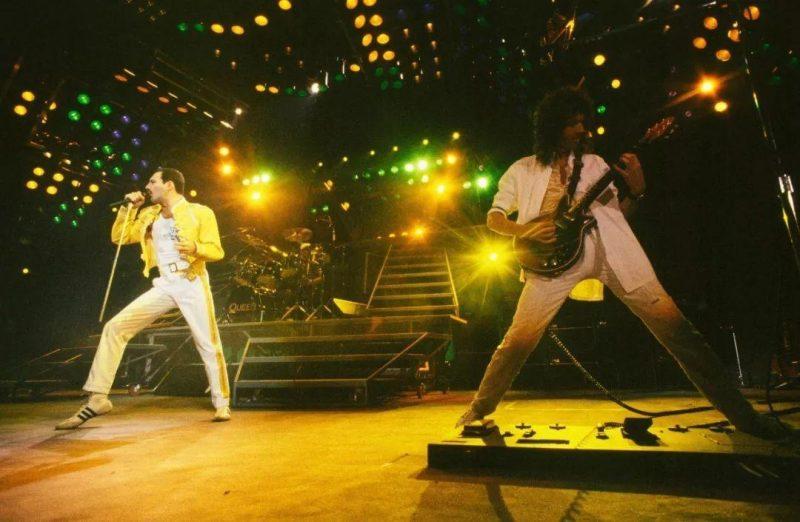

]]>早前講到英美兩地為非洲饑民籌款的大碟《Do They Know It’s Christmas?》及《We Are The World》空前成功,隨之而來就是1985年7月13日 【Live Aid】籌款演唱會。演唱會的主題標語是 〔JULY 13 1985 – The Day, The Music, Changed The World〕。

但當年只有十來歲的我那會去深究甚么賑災籌款意義呢!作為一位「Queen」迷,【Live Aid】在我眼中只是「Queen」的演唱會,是不可錯過的!雖然【Live Aid】還有不少世界級歌手樂隊演出,但搖滾樂隊的精髓就是現場表演,要知道有不少歌手樂隊都只能活在錄音室內呢!

當年資訊那有現在發達,電視只會選擇性直播,又沒有Internet 網上重溫,而錄影機亦只是富人的玩具,能看到這類國際巨星現場演出是極少機會。最大問題我沒有演唱會的出場序,到底「Queen」幾點鐘出場呢?唯一方法就只有等!場地在英國倫敦溫布萊大球場,時差關系相差 8小時,只好一邊看一邊等,結果等到睡著了。

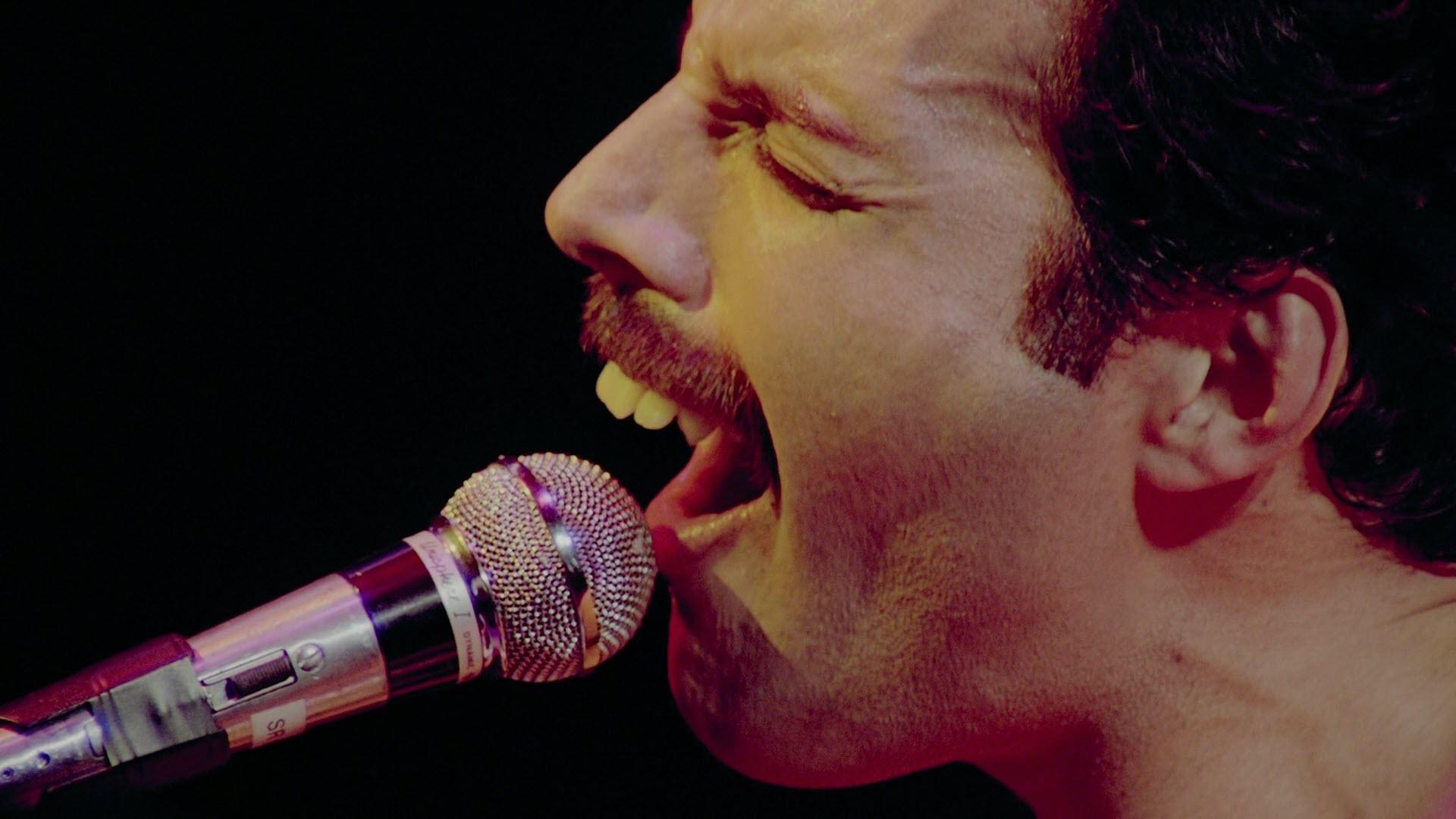

一覺醒來,天啊!「Queen」的主音歌手Freddie Mercury,身穿白色背心,粗皮帶配上白色牛仔褲,一對三間Adidas波鞋,正在唱著 ”All We?Hear Is Radio Ga Ga, Radio Goo Goo… ” 全場72,000觀眾跟著節奏舉手拍掌〔看到場內的人海,總是覺得不止這數目〕!緊接是Freddie 的例牌搞氣氛環節 ”一呼萬應”, 然后《Hammer to Fall》《Crazy Little Thing Called Love》《We Will Rock You》《We Are The Champions》連續聽了五首,還有睡意的可能嗎?其他樂隊歌手上臺都是一首起兩首止,可見「Queen」受歡迎程度多厲害!

接下 David Bowie, Joan Baez, Elton John, George Michael, 還有當時初出道,剛為人追捧的Madonna,粒粒天皇巨星陸續登場獻唱。最猜不到Freddie 跟結他手Brian May再度出場以unplugged 清唱型式演唱了《Is This The World We Created?》,非常切合大會的主題。

翌日朋友說:「Queen」唱《Radio Ga Ga》之前就唱了半首《Bohemian Rhapsody》。但朋友再加一句〝「Dire Straits」在他們出場前十多分鐘唱了《Money For Nothing》! 〞天啊!我競然錯過了!

二十多年來,世界各地的樂評人都認為當晚是「Queen」最有代表性的演出。這個未能看到的遺憾,一直到19年后2004年11月,【Live Aid】的 4-DVD Box set發行后才能令我釋懷!

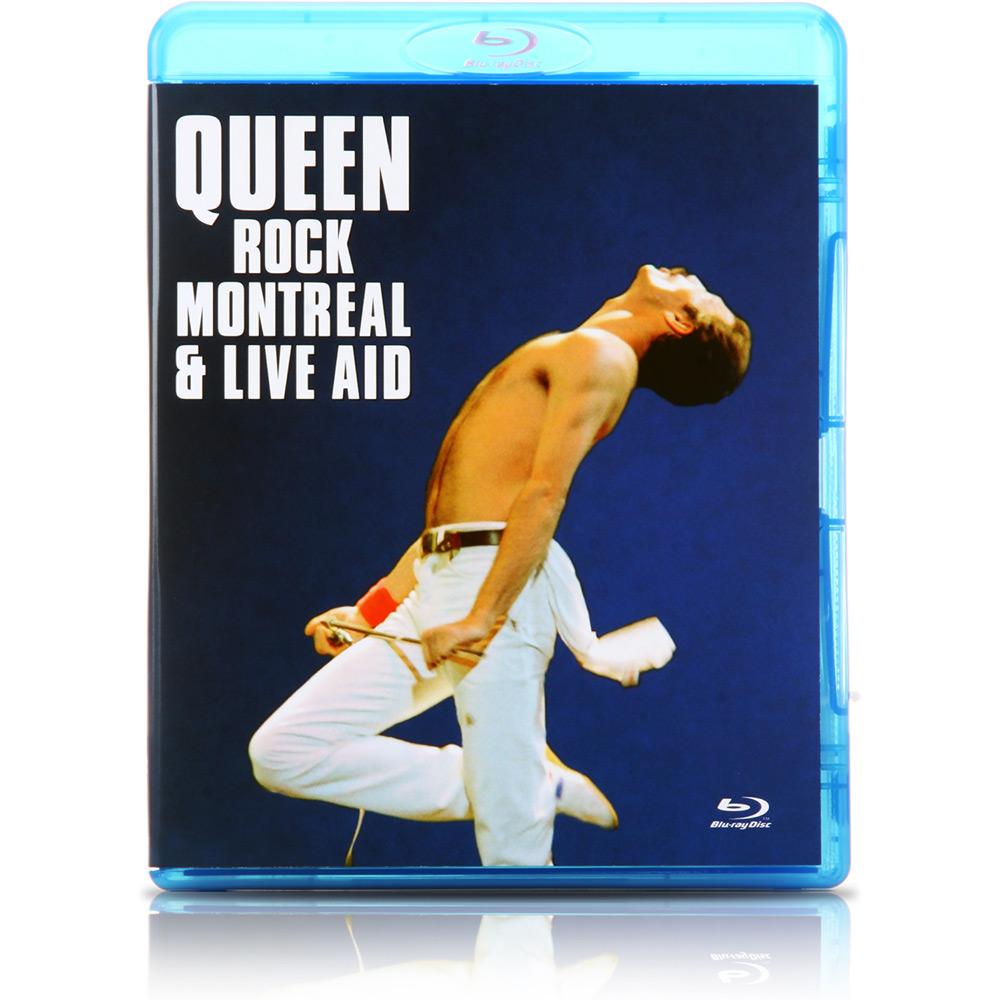

這段長達25分鐘的精彩表演,亦收錄在2007年發行的【QUEEN Rock Montreal & Live Aid】藍光碟。

The post LIVE AID——QUEEN first appeared on FIPLAY.

]]>The post 豪邁不羈!細賞Queen經典作品《A Kind Of Magic》 first appeared on FIPLAY.

]]>

【Highlander】的作者Gregory Widen撰寫此劇本時還是電影學院的大學生,趁暑假時跑到蘇格蘭游歴。他在古堡博物館內看到古代武士所穿著的盔甲及古劍,心想:〝如果穿這盔甲的人,今天還活著會是怎樣呢?〞就這樣觸發了他撰寫小說【Shadow Clan】。后來再改編成劇本,以US200,000美圓賣出,拍成電影后改名為【Highlander】

【Highlander】講述男主角Connor Macleod〔Christopher Lambert飾演〕生于1518年,與族人居住在蘇格蘭的高原上,18歲那年他為了部族而戰死沙場。翌日他竟然復活了,但卻受到族人、朋友及至愛妻子離棄,認為他是惡魔化身,要驅逐他離開部族!

顛沛流離的Macleod到處流浪,后來認識了少女Heather,過著長相廝守的隱居生活。有一天,一位紳士般的武士突然出現〔辛康納利Sean Connery飾演〕,除了傳授Macleod劍術武藝之外,還把不死之謎告訴了他,只要保住頭顱不被砍下,就可到達終結集合之日。

可惜白頭到老的只是Heather,因為Macleod從來沒有衰老過,最后他只能在懷抱內,目送蒼老的愛妻離逝。Macleod輾轉來到現代的二次大戰戰場,他為了拯救一位金發小女孩Rachel而身中多鎗,不死之身的Macleod當然無恙,Rachel:〝為何你還生存?〞Macleod:〝It’s a kind of magic〞。

【A Kind Of Magic】專輯內還有一首好歌《Friend Will Be Friend》是典型70年代「Queen」風格的作品,充滿《Play The Game》及《We Are The Champions》的感覺。明顯Freddie想把此曲打造成80年代的《We Are The Champions》。在【Magic Tour】巡回演唱會中,更首次編排《Friend Will Be Friend》放在《We Will Rock You》及《We Are The Champions》之間,這是「Queen」前所未有的做法。的而且確《Friend Will Be Friend》是一首好歌,但《We Are The Champions》實在太強太經典了,誰能代替妳地位呢!

《Princes Of The Universe》by Queen

《A Kind Of Magic》by Queen

《Friends Will Be Friends》by Queen

The post 豪邁不羈!細賞Queen經典作品《A Kind Of Magic》 first appeared on FIPLAY.

]]>The post Queen風格回歸了,細味《Radio Ga Ga》經典 first appeared on FIPLAY.

]]>

我自己對《Hot Space》專輯確實失望!只可說上一專輯《The Game》實在太出色了,畢竟Queen的搖滾風格已深入民心,樂迷對新專輯自然更有期望,但結果曲風的改變,未令樂迷接受而造成落差。但從另一角度來看,很欣賞Queen那份不安于逸樂,勇于創新嘗試不同風格的魅力。

《Hot Space》

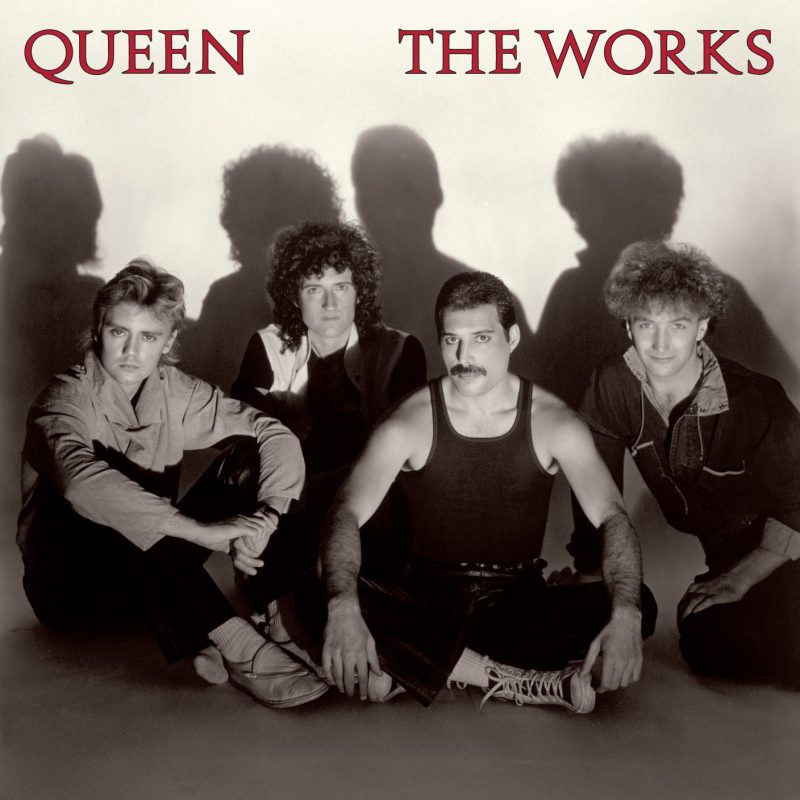

吸取《Hot Space》的經驗后,在1983年樂隊稍作休息。1984年Queen推出自己第11張專輯《The Works》,歌曲除了回復搖滾風格之外,同時亦加入了大量Synthpop元素,樂迷喜見熟識的Queen回歸了,結果《The Works》專輯創下全球銷量超過1200萬張的佳績。

《The Works》

《The Works》大碟雖然不是“我的全碟推介”,但碟內9首歌,個人都喜愛了7首,其中主打歌曲當然是由鼓手Roger Taylor作曲的《Radio Ga Ga》。曾經問過不熟識Queen的朋友們,“你認識Queen那首歌呀?”通常都能說出《Radio Ga Ga》。商業味較濃的編曲,充滿諷刺性朗朗上口的歌詞,絕對是成功因素。

但到底《Radio Ga Ga》是甚麼意思呢?原來最早的歌名是《Radio Ca Ca》,靈感是來自鼓手Roger Taylor的兒子,牙牙學語時講出沒任何意義的發音。“Radio”就是范指各種不同的大氣電波及傳媒頻道,“Ca Ca”是沒任何意義的聲音。《Radio Ca Ca》就正是諷刺資訊泛濫,電臺電視臺頻道內容充積,但來來去去都是沒意義千篇一律的廢話。 但后來為何變成《Radio Ga Ga》就無從稽考了!據說初版發行的卡式錄音帶,歌名是印刷了《Radio Ca Ca》的。

《Man on the Prowl》跟《The Game》專輯內的《Crazy Little Thing Called Love》同樣是以Rock-A-Billy風格編曲,好明顯是考慮美國市場的需要。《I Want To Break Free》由Bass結他手John Deacon作曲,在Queen的作品內,重未有過這種口味,個人極之喜愛。但《I Want To Break Free》的亮點位反而是在她的MV,因為四位成員都以男扮女裝演出呢!

《Keep Passing the Open Windows》是Queen新風格的編曲,相信是求變的新嘗試,但給我的感覺跟英國歌手Joe Jackson 在82年的作品《Steppin’ Out》很相似,可能先入為主的關係,所以這不是我杯茶。還有一首佳作值得一提,就是只有2:12秒的《Is This the World We Created…?》,只用一支結他加上Freddie Mercury的清唱,一首令人反思的好作品。

下面為大家提供他們的視頻

《Radio Ga Ga》by Queen

《I Want To Break Free》by Queen

《Is This The World We Created? 》By Queen

The post Queen風格回歸了,細味《Radio Ga Ga》經典 first appeared on FIPLAY.

]]>