近幾年,只要談及黑膠,話題都會被扯到「黑膠復興」上去。事實上,大眾重燃對黑膠的熱情從如今很多音展中便可發現一絲跡象,不少頂級系統的音源部分開始選擇用回黑膠。

在我看來,黑膠的熱度再次被帶起來,當中原因不僅僅在於懷舊思想「作祟」。可試想,在黑膠唱片、磁帶、CD等各種音樂記錄材質中,黑膠唱片的音質最接近原聲。眾多重量級演奏家、指揮家、大樂隊及歌唱家等的作品,大多數以黑膠唱片作為首發材質。

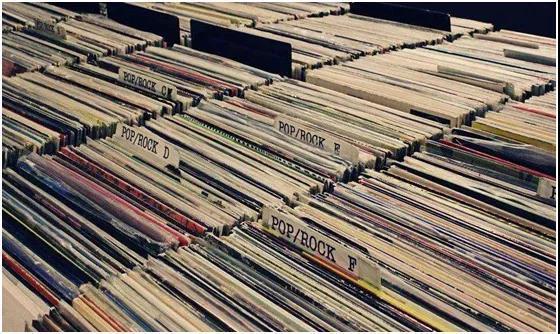

黑膠鼎盛的六七十年代,恰好正處於全世界古典音樂樂團演奏的鼎盛時期。且看指揮家卡拉揚、波姆、克萊伯,歌唱家帕瓦洛蒂、多明戈、臺巴爾蒂,鋼琴家魯賓斯坦、肯普夫、古爾德,小提琴家海飛茲、大衛·奧依斯特拉赫,都在這個時代風雲際會,同時留下精彩錄音。時至今日,一些老字號的唱片公司還未能全部翻錄成CD,要找一些稀有的演奏作品,往往還得投身茫茫黑膠大海中去淘。這是屬於黑膠唱片的魅力,也是屬於原聲音樂的魅力。

黑膠唱片對於版次的區分鑒別相對比CD來說要更嚴格,黑膠又稱LP,long play,是立體聲黑色賽璐珞質地的密紋唱片。黑膠唱片一般按照轉速分為33 1/3轉(簡稱33轉),45轉和78轉,市面上大部分唱片屬於前兩者。

而我們所說的「頭版」黑膠,通常都是由開盤母帶,通過製作直錄成黑膠母帶,再壓膜批量生產的,音質最好。而母盤通常只有一個,壓制的數量有限,一般會有DMM(DIRECT METAL MASTERING)的標記,市面上一般認為頭版最有收藏價值,有些發行量少又已經絕版的珍品甚至能達到古董級別,價值不菲。其工藝流程是由聲能轉換為電能再轉換為機械能,不是通過磁帶錄音、混音、放音再進行刻制的錄製程序,能將原聲最大限度地保存下來,音質最好。直刻母盤只有一個,壓制的頭版唱片數量很有限,母盤一旦報廢就意味著絕版,所以有DMM標誌的黑膠唱片收藏價值最高。而「再版」唱片則應用首版/頭版唱片銅板壓膜,用銅板在複製的唱片,以後的版次也大致同理。再版有可能是非母帶製作,而且就算是母帶製作,母帶也會因為繼續使用而有損耗,因此產生失真。當然還有用CD來當作母帶製作黑膠,這樣每次製作都會損耗,也就是說,以CD為母帶製作的唱片,原理上來說絕對不可能超過CD。

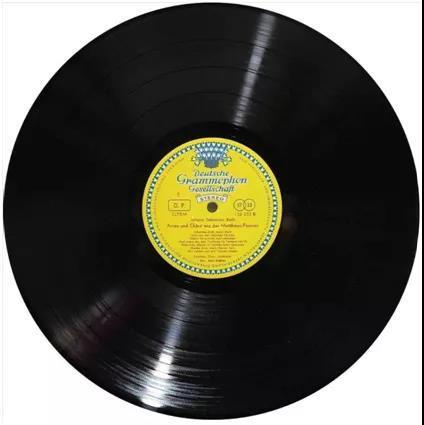

唱片的片芯上印有唱片的品牌、系列與編號,還印有音樂內容、段落、放唱時間、演奏者、演唱者,還有錄音年代、轉速以及立體聲/單聲道的識別標記等,為使用者提供了唱片的主要信息。緊靠片芯外邊緣通常還印有一些暗刻的文字和數字,這是刻版的專業數據。這些標識往往會透露出一些信息,比如版本、年代等收藏者在意的信息,發行年代不同也會造成版別不同,這也與上文的版本區別有些關聯。版別有很深的學問可究,也算是收藏最大的樂趣了吧。

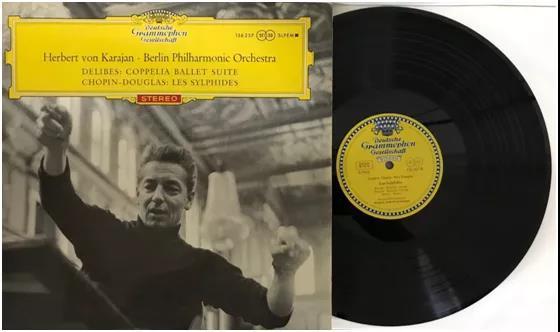

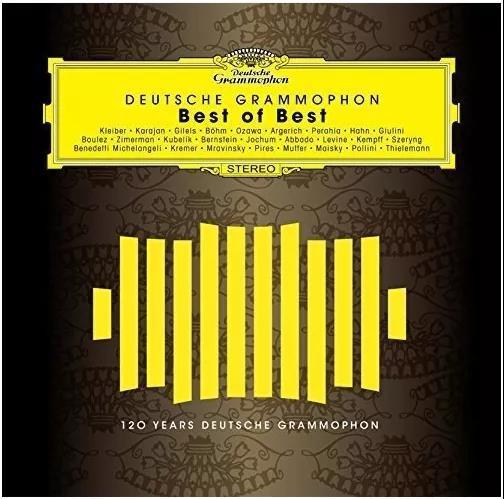

在早期著名的唱片公司有Deutsche Grammophon Gesellschaft(DGG)、Decca Record Company(Decca)、Electric Musical Industrial(EMI)、Mercury Records(Mercury)、RCA Victor(RCA)、ColumbiaGraphophone Company(Columbia)等。而後隨著時代的發展,這些唱片公司之間也有過合作,有過競爭,也有過吞併。

大花是指DGG公司在1958-1970年之間生產的唱片,一般都是大花版。而什麼是「紅頭黃標」?這是DG公司某些錄音因某段時間內版權問題的關係只能在某一區域里銷售,於是就有了紅頭大禾花的包裝區別,所以,紅頭大禾花就比普通大荷花少多了。而Decca公司向來以錄製大場面,大交響樂團,歌劇等出名著稱——最具代表意義的便是索爾蒂爵士在旗下錄製的圈套的瓦格納的尼伯龍根指環。Columbia唱片公司推出的唱片大致分為單聲道版和立體聲版,在1968年之後單聲道版本基本停產。立體聲的CBS唱片在模擬錄音時期基本上就是大體的三種形式——六眼版,兩眼版和無眼版。

當你熱衷購買一堆黑膠唱片、熱衷收藏各式各樣的黑膠唱片時,千萬不要成為「唱片倉庫管理員」,與其把唱片束之高閣,不如配置合適的黑膠唱盤,讓自己成為「黑膠發燒友」。而黑膠唱盤入門玩家當然首推奧地利的超高性價比品牌「Pro-Ject」,產品定位上,Pro-Ject兼顧不同需求的用家,無論是模擬新手,或是黑膠老玩家,Pro-Ject總有一款適合用家。而唱頭上,小編會選擇Pro-Ject的天作之合——Ortofon。丹麥高度風Ortofon是個百年唱頭品牌,到如今可提供從唱頭到耳麥、從音頻線材到骨骼導體助聽器材等產品的一站式服務。