要想被資深發燒友們真正認可并且喜愛,這對于任何一個音響品牌來說都很不容易。

真正的發燒友,他們不會特別關注音響器材的外形有多炫,也不會被浮夸的營銷手段所吸引,更不會為了某個并不實用的功能去買單。他們真正重視的是音響器材的技術積淀和音質表現,以及長期使用的穩定性。

所以,在技術和校音方面沒點絕活,在真正的“骨灰度”發燒友中肯定是混不走的,也一定不會受到資深音響圈的肯定。因此,真正擁有這兩大能力的音響器材就顯得彌足珍貴了。像這次試用的這款B.M.C. Audio品牌的CS3立體聲合并式放大器就是很典型的正面例子。

在業界,B.M.C. Audio品牌被稱作是“智慧者”創造的產物。為什么這樣說呢?是因為創始人的卓越頭腦和眼光為品牌闖出了道路。

B.M.C. Audio品牌來自德國,總部位于柏林,于2009年創建,兩名創始人分別是Carlos Candeias和Michael Conrad。與其他工業化、市場化的知名音響品牌不同,B.M.C. Audio品牌的基礎是絕對堅實的技術和獨特的創新,并且兩位創始人也是憑著豐富的從業經驗繼而創業的典型例子。

B.M.C. Audio品牌的首席執行官和主設計師Carlos Candeias,在20多年前就成立了Candeias Corporation Group音響集團,為日本知名品牌C.E.C做音響設計方案,頗具名氣的TL-1、TL-2、TL-5100等“皮帶驅動式”CD轉盤就是兩家公司的合作成果。此外,Carlos Candeias還幫德國Aqvox品牌搞設計。不僅技術過硬,Carlos Candeias還通曉六國語言,因此也被業內稱作是“迄今見過的最有頭腦和最令人印象深刻的人之一”。另一位創始人Michael Conrad也很有來頭,他于1975成立了RestTek音響公司,也有很豐富的設計經驗和運營心得。總體來看,B.M.C. Audio品牌實際是由“兩個聰明的行業資深人士”一起創辦的。

B.M.C. Audio品牌的“智慧”又體現在哪里地方呢?自然是品牌的核心技術,也是兩位創始人打天下的真功夫。B.M.C. Audio品牌的核心技術被歸納為三項,分別是:DIGM(Discrete Intelligent Gain Management,離散式智能增益管理)技術、LEF(Load Effect Free,無負載效應)技術和CI(Current Injection,電流注入)技術。下面分開來說說。

所謂DIGM技術,可以精確控制音量與功放輸出電壓(放大系數)的對應關系,也就是說,DIGM技術可以根據用戶的音量調節程度精確控制放大器的增益,而不像常規的放大器將輸入信號全部放大然后再做聲音衰減,因此聲音更加平靜順滑,而且不會有質量不佳的音量調節系統影響音質的潛在麻煩。另外,DIGM技術還給B.M.C. Audio品牌的合并式放大器帶來了額外的好處:不再需要前級放大電路,可實現短而純凈的信號路徑。音量控制和輸入選擇就交給DIGM來實現,不僅音量調節無損,而且可以消除輸入端不必要的信號衰減以及不必要的高電平放大。因此,B.M.C. Audio品牌旗下的合并式放大器可以被視為“帶音量控制和信源選擇功能”的純后級放大器。

LEF技術則主要解決放大器的“放大失真”問題,這也是B.M.C. Audio品牌“打臺面”的絕活,以至于廠家的所有放大器都自稱為“LEF放大器”。所謂LEF技術,基本原理是將電壓和電流分別進行放大處理(相位完全獨立),帶來的好處就多了,除了避免音樂信號失真外,還能更加有效地控制音箱。廠家宣稱是一種創新的低失真放大線路,沒有任何整體負反饋,而且是從源頭上解決失真問題,電路不受信源輸入負載效應的影響,所以電壓與電流也不會跟著負載的變化而發生波動,也就不會對聲音產生負面的影響,放大器的工作重心更可以話到驅動音箱上面。不過,B.M.C. Audio品牌究竟采用了什么神秘技術呢?廠家并未明示,也許是受限于技術上的保密措施吧。

CI技術廠家的主要目的也許是為了解決放大器的音染問題。這一技術通過低阻抗的信號輸入設計,讓信源輸入的電流一直保持原始值,直到需要轉成音箱所需的驅動電壓時才進行處理,避免可變電阻造成的音質損失,保證最終純凈的信號還原。

憑借這三項核心技術,B.M.C. Audio品牌從2009年開始不斷推出新品,如今已經擁有包括解碼器、前級放大器、合并式放大器、后級放大器、光盤播放機、網絡播放機等多款型號,在Hi-End音響界打出了名頭。

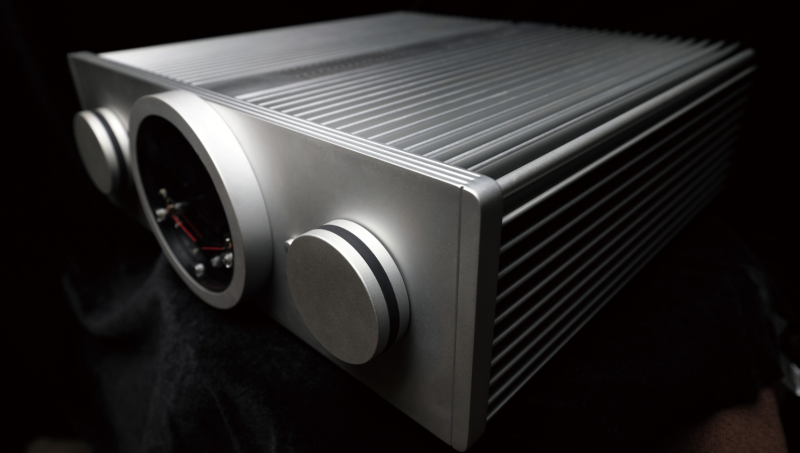

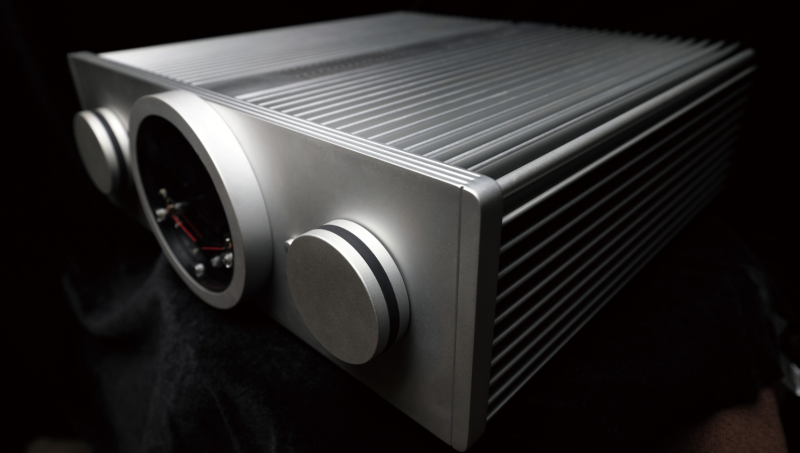

一看到這次試用的CS3立體聲合并式放大器,我馬上就聯想到了B.M.C. Audio品牌的標志:磨砂鋁合金面板正中是一塊凸起的巨大圓形顯示屏,左右的矩形面板延伸開去。其實,這也是B.M.C. Audio品牌旗下產品慣用的設計元素,圓形與矩形的簡單組合與品牌商標相呼應。頂板、側板表面都設計有密集的散熱器肋條,以保證長時間工作的穩定性。

這塊顯示屏看上去相當精美豪華,而且是機械+電子“混合”顯示,左右聲道增益表頭的紅色指針是機械式,隨著音量變化而跳動,但背景的刻度卻是白色液晶顯示,兩者相互襯托,顯得格外別致。另外,黑色背景的顯示屏還用白色字體顯示音量數字和信源通道。

面板的左右各有一只大型磨砂旋鈕,左邊那只控制整機電源開關,右邊那只進行音量控制,手感都非常優秀。此外,左右各一顆小小的輕觸式按鈕分別調節顯示屏的亮度和選擇信號源通道。當然,CS3也配有單獨的鋁合金遙控器,操作更為方便。

完全的雙單聲道對稱結構

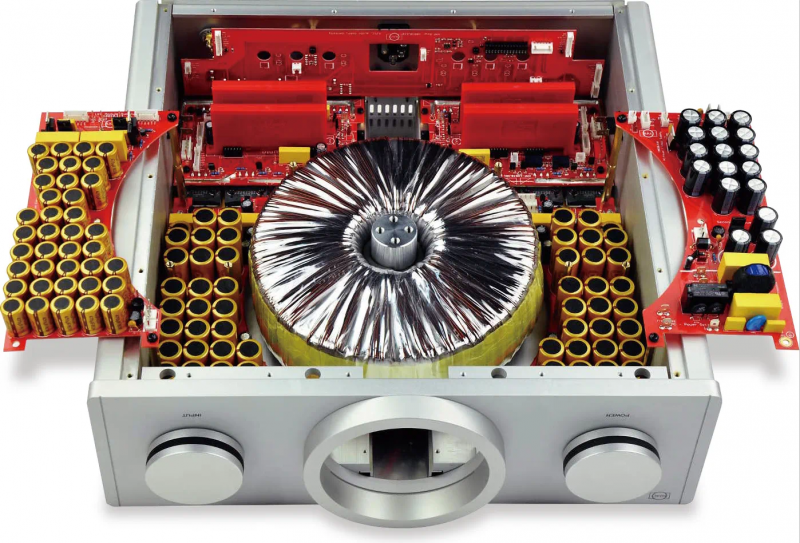

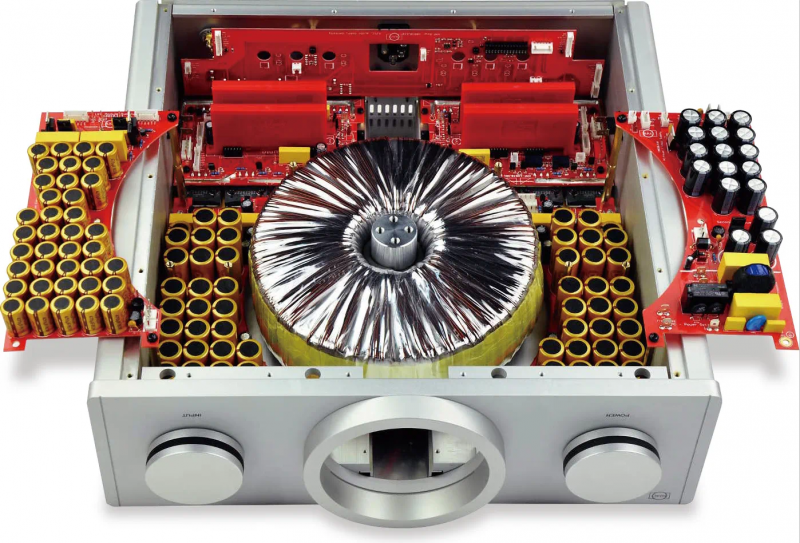

從廠家公布的內部結構圖來看,CS3立體聲合并式放大器的內部是絕對的雙單聲道設計,正中是一只巨大的環形變壓器,幾乎占據了機箱內部一半的空間,相信其容量極大。圍繞這只巨型變壓器,是左右各上下兩層電路板,上面密密麻麻安裝了總數達到100多只的金箔濾波電容器,為整機提供堪稱奢華的電流儲備。靠近背板的位置,可以看到每個聲道都有兩組紅色的放大模塊,相信這也是B.M.C. Audio品牌的秘技核心所在。

背板上,所有的輸入/輸出端子也是左右對稱的雙單聲道布局。輸入端子方面包括兩組全平衡XLR端子和三組非平衡RCA端子,輸出端子則是兩組鍍金接線柱。同時,背板上也設計有B.M.C. Audio品牌自己的控制電路的輸入/輸出端子,是標準的3.5mm直徑,可以連接同廠的設備,進行統一控制。

寧靜、柔細、有力“合三為一”

說了這么多,究竟這些技術能給聲音帶來什么樣的好處呢?還是得實際聽聽才知道。

幾張熟悉的唱片一路聽下來,CS3立體聲合并式放大器絕對寧靜的聲底、柔細曼妙的音色、強大自如的驅動力讓人印象深刻,頗有“相見恨晚”之感。

播放卡拉揚1963年版的《貝多芬交響曲全集》,CS3毫不費力地就撐起了一個龐大而透明的音場,不僅橫向拓展寬廣,縱向的延伸和層次也很突出。在樂曲間隙,你可以輕松地聽到細微的樂手衣服摩擦聲和呼吸聲,而且距離感也分布合理,帶來非常強烈的現場感,相信這是直接得益于B.M.C. Audio品牌的LEF技術。另一方面,在展現大提琴和定音鼓這類“重量級”樂器時,CS3也體現出讓人非常滿意的整體控制力和沖擊力,它所再現出來的中低頻能量感真實、厚重,同時又有著快捷的速度和細密的層次,配合著中高頻段那種細膩高貴的質感,形成了完美的無縫銜接。

在試聽中可以注意到,CS3立體聲合并式放大器的聲音在中性準確的同時,又略帶一些宏大、快速的特征和開朗的激情。在播放李云迪彈奏的貝多芬鋼琴曲時,琴聲凝聚而有力,高音和低音極其穩定地向前推進,即使不斷開大音量也絲毫沒有散亂的情況發生,顯示出DIGM技術對失真的出色控制。音色方面在飽滿厚實中又帶著明快爽朗,敲擊琴弦的速度快捷,毫不拖泥帶水,顯示出強大但并不生硬的控制力。此外,低頻段的自然表現也令人驚訝,平滑而舒暢,厚度充足,下潛與力道均屬于上佳水準,鋼琴的規模感和沖擊力被還原得相當具有震撼感。

換上曲婉婷演唱《我的歌聲里》一碟時,女聲在發出的一瞬間產生了“撥云見日”的通透感,又有著一種別致的風情。歌手氣息和音調的細微變化頗具鮮活感,產生了富于感情的表現力。另外,你還可以注意到CS3立體聲合并式放大器對于歌手和伴奏音樂的對比處理得非常老到,人聲很自然地浮在音場的前方略偏上一點,伴奏音樂呈現出精準的距離感分布在歌手后方,彼此間的配合自然、交互輝映,既不會有喧賓奪主之感,也不會有一些放大器為討好聽者刻意將人聲過分突出的弊端。

坊間有傳說,B.M.C. Audio是一個“自家員工都樂于買來自用”的品牌。我認為這種說法完全沒有問題,因為至少我聽了CS3立體聲合并式放大器之后,的的確確很想據為已有。