電影CG技術早已不是什麼新鮮事物,從新鮮出爐時的「一眼假」,到發展中期的「栩栩如生」,直到如今「以假亂真」的水平,CG技術在電影中越來越常見,其發展也趨向成熟。以一個簡單的特效鏡頭來說,大概要經歷概念設計、3D建模、動畫特效製作、渲染以及合成等多個步驟,這是一個團隊的協作成果。跳齣電影以外,我們當然知道侏羅紀世界中的恐龍並沒有復活;猩球崛起中的凱撒當然也不會說話,更遑論使用槍械;用死侍膝蓋落地的方式跳樓,下場當然是九死一生。這一切得益於電影CG技術的加持,讓很多電影概念和創意都得以在熒幕中實現。隨著科技發展,現在越來越多的電影都開始運用CG技術。而將這項技術推向工業化機制的人,正是電影《阿凡達》的導演詹姆斯.卡梅隆。1993年,卡梅隆等人創立了數字領域公司,他們致力於做CG技術的先驅。在那裡,技術不僅僅成為為電影服務的工具,而是真正地影響整個創作過程。話說回來,CG是什麼?

什麼是CG?

什麼是CG?

CG是Computer Graphics(計算機圖形學)的英文縮寫。隨著以計算機為主要工具進行視覺設計和生產的一系列相關產業的形成,國際上習慣將利用計算機技術進行視覺設計和生產的領域通稱為CG。它既包括技術也包括藝術,幾乎囊括了當今電腦時代中所有的視覺藝術創作活動,如平面印刷品的設計、網頁設計、三維動畫、影視特效、多媒體技術、以計算機輔助設計為主的建築設計及工業造型設計等。我們不妨討論一下應用於電影的CG技術,計算機動畫(Computer Animation),是藉助計算機來製作動畫的技術。雖然這個詞通常被認為是指三維圖形,事實上同時包括了二維圖形以及視頻處理。從二維到三維,從平面印刷、網頁設計行業到三維動畫,影視特效行業,CG隨著技術的不斷提高,應用的領域也在不斷的壯大著,現今更是形成了一個可觀的經濟產業。

CG技術的發展歷程

CG技術的發展歷程

CG技術從誕生至今不過數十年時間,有關這種技術,近年來讓我印象深刻的電影可算是《阿麗塔》。這個貫穿全片,半人半機械的戰鬥天使,將CG和真人和諧融合,把CG角色推向一個新高度。這部電影是CG技術的一次大檢驗,該片監製也是詹姆斯.卡梅隆。為了實現阿麗塔的真實質感,在角色塑造上,阿麗塔擁有包括眉毛和睫毛在內的47種毛髮造型,在她身上,有超過13.2萬根頭髮、2000根眉毛、480根睫毛,臉和耳朵上有近50萬根「桃色絨毛」。CG技術一路發展過來,我們在不同的電影作品中看到這項技術在穩步提升。

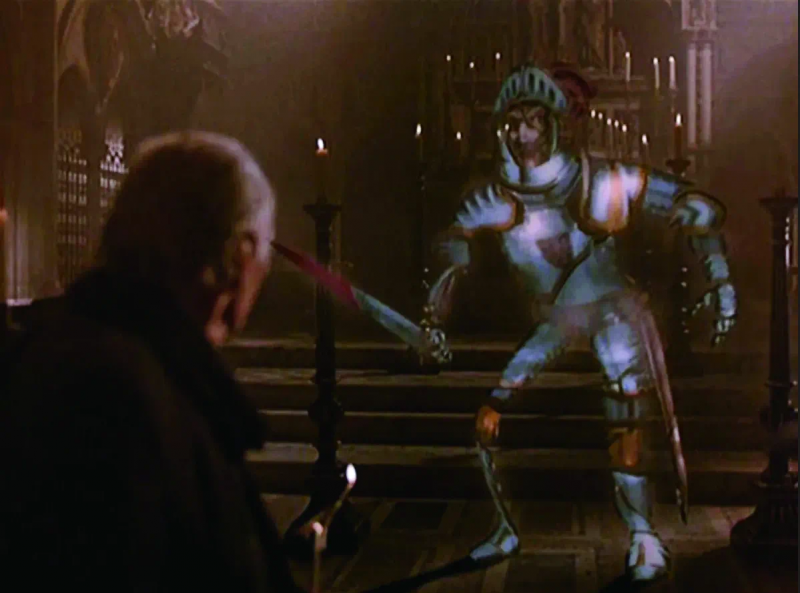

CG技術誕生的初期,在電腦技術尚不發達的時代,只有極少數人能夠接觸CG技術。那時的電腦圖像處理技術更多地被應用于軍備工業、物理醫療、精密器械以及航空航天等高精尖行業。由於社會生產水平的制約,電腦對於普通人是難以觸及的高端科技設備,其高昂的價格和複雜的操作系統讓大多數人望而卻步。另外,由於技術不成熟,當時數字圖像基本都要依靠代碼來操作,複雜枯燥的指令形成了難以跨越的技術門檻。在那個年代,不論是從業者抑或是門外漢,都沒有人把電腦中一串串晦澀符號代碼與充滿創意與美感的藝術創作聯繫到一起。譬如在1985年的《少年福爾摩斯》中,一個神父因為中了毒箭之後產生幻覺,看到窗戶上一個畫上去的騎士跳了下來,這個僅僅只有幾秒鐘的鏡頭,就運用了CG技術。

CG技術誕生的初期,在電腦技術尚不發達的時代,只有極少數人能夠接觸CG技術。那時的電腦圖像處理技術更多地被應用于軍備工業、物理醫療、精密器械以及航空航天等高精尖行業。由於社會生產水平的制約,電腦對於普通人是難以觸及的高端科技設備,其高昂的價格和複雜的操作系統讓大多數人望而卻步。另外,由於技術不成熟,當時數字圖像基本都要依靠代碼來操作,複雜枯燥的指令形成了難以跨越的技術門檻。在那個年代,不論是從業者抑或是門外漢,都沒有人把電腦中一串串晦澀符號代碼與充滿創意與美感的藝術創作聯繫到一起。譬如在1985年的《少年福爾摩斯》中,一個神父因為中了毒箭之後產生幻覺,看到窗戶上一個畫上去的騎士跳了下來,這個僅僅只有幾秒鐘的鏡頭,就運用了CG技術。

1985年《少年福爾摩斯》中的CG技術應用

1985年《少年福爾摩斯》中的CG技術應用

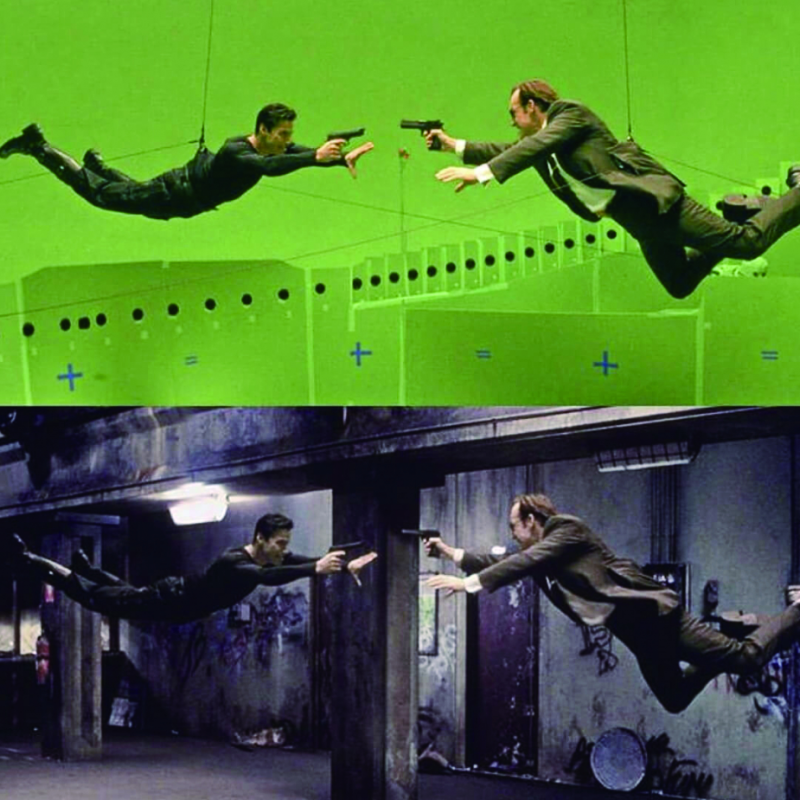

發展中期的CG技術開始在影視行業大放異彩。如3D動畫、影像合成、繪圖、畫面修飾技術,在商業電影中這些全新的技術大多被用來解決專業性的技術問題。二者在藝術和商業兩個層面相輔相成互為成就。隨著彩色數字電視成為流行文化的新載體,大眾對視覺刺激的需求日益擴張。隨著錄像帶時代的來臨,好萊塢電影摒棄了過去的曲高和寡,電影的藝術性已然不為製片廠所看重。演員出身的里根總統的保守政策又在很大程度上左右了大眾電影的價值觀,使得那個時期的好萊塢電影內容趨於同質,動作、科幻、恐怖元素成為潮流,其中不乏如《星球大戰》《終結者》、《異形》等享譽世界的經典之作。在《指環王》中大家熟知的角色「咕嚕」,他的動作就是通過演員「演」出來,再通過他身上的傳感器,把動作數據傳入電腦。

進入「全信息時代」的21世紀,各種先進的通訊技術和電子設備湧入千家萬戶。CG藝術的普及程度也跟著水漲船高。除影視行業之外,媒體業、遊戲公司等各行各業都開始嘗試CG技術帶來的全新體驗。國內外的高等學府、藝術院校也陸續開設相應的課程,越來越多的年輕藝術家們開始嘗試利用電腦進行創作。在近年比較火熱的《猩球崛起》系列中,最能體現CG技術有多高超的是猩猩那遍布全身的毛髮。為了讓「猩猩」更像,《猩球崛起3》里的每一根毛髮都不用人類毛髮建模,而是採用了猩猩的毛髮。每隻猩猩大概有500萬跟毛,而特效師們需要一根毛一根毛地去做,所以,這項工作,每隻猩猩要做500萬次,而電影里有上百隻猩猩。

進入「全信息時代」的21世紀,各種先進的通訊技術和電子設備湧入千家萬戶。CG藝術的普及程度也跟著水漲船高。除影視行業之外,媒體業、遊戲公司等各行各業都開始嘗試CG技術帶來的全新體驗。國內外的高等學府、藝術院校也陸續開設相應的課程,越來越多的年輕藝術家們開始嘗試利用電腦進行創作。在近年比較火熱的《猩球崛起》系列中,最能體現CG技術有多高超的是猩猩那遍布全身的毛髮。為了讓「猩猩」更像,《猩球崛起3》里的每一根毛髮都不用人類毛髮建模,而是採用了猩猩的毛髮。每隻猩猩大概有500萬跟毛,而特效師們需要一根毛一根毛地去做,所以,這項工作,每隻猩猩要做500萬次,而電影里有上百隻猩猩。

CG技術對電影的影響

CG技術對電影的影響

CG動畫的製作比起傳統動畫片的製作來說是非常有效率的。首先在CG動畫製作本身方面,已經節省了一定開支。一部動畫影片,若普通傳統動畫公司,整個從業人員約有3000到4000人,每月產量可以達到200本,這種工作效率是非常驚人的。當然,這忽略了人力物力的投入。而CG動畫無需實質性的紙張,幾乎完全動用計算機製作,節省了物理成本,也有助於環保。由於CG動畫的製作不像傳統動畫那麼多工序,速度方面也遠遠比傳統動畫更快。一般需要2年便可完全完成一部電影作品。當然,想創作一部好的CG動畫,往往需要在細節上花費更多的時間。

其次在收益方面,CG動畫的電影收入也比較可觀,大家不妨可以查看近年全CG動畫電影的票房,這些電影已成為好萊塢最賺錢的電影類型。可以想像,若要拍一個成千上萬人大場面的全景,用CG絕對會更劃算了。所以,若是靈活運用CG技術,只是在影視方面就可帶來無窮的效益。

其次在收益方面,CG動畫的電影收入也比較可觀,大家不妨可以查看近年全CG動畫電影的票房,這些電影已成為好萊塢最賺錢的電影類型。可以想像,若要拍一個成千上萬人大場面的全景,用CG絕對會更劃算了。所以,若是靈活運用CG技術,只是在影視方面就可帶來無窮的效益。

一些不錯的CG電影

記得在2015年的《速度與激情7》里,CG技術就成功讓已經去世的保羅.沃克「復活」。不僅對於重現經典,在某種程度上來說,科技已經達到了「無中生有」的地步,如今,頂尖的CG作品,光憑肉眼已經無法區別真假。除了前文體提及過的電影,這裡繼續列舉幾部本人認為十分不錯的CG電影供大家參考。

△《少年派的奇幻漂流》

該片獲85屆奧斯卡最佳特效獎,影片中的老虎90%的戲都是有電腦CG製作。對於動畫本身來說,這次的動畫質量是一次飛躍式的改進,在製作構成中,即使李安導演批準了一個鏡頭,視覺製作團隊還會花兩到三個星期對那些最細微的差別進行調整。這部電影營造出惟妙惟肖的海浪、真假難辨的老虎、璀璨的星空、夜光深海魚群的涌動、鯨魚飛躍帶出的水花等等,這些背後都是非常值得欣賞的CG技術。

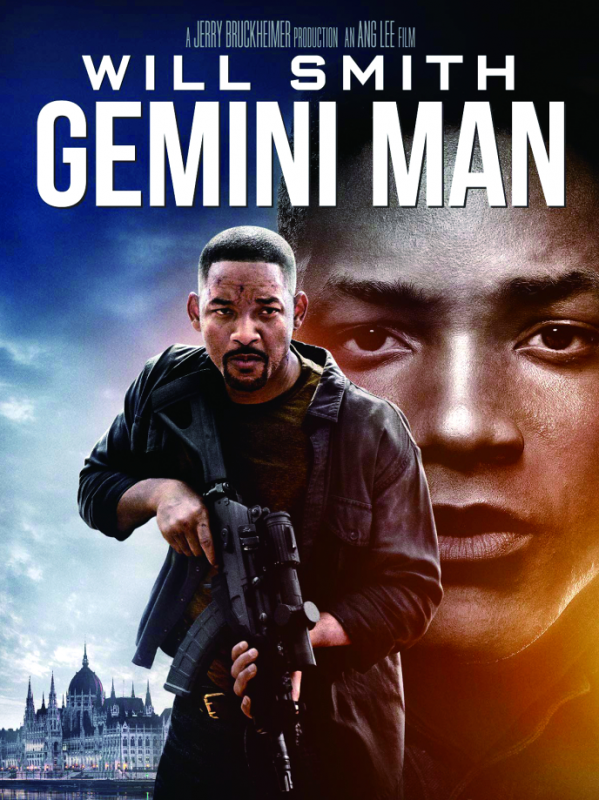

△《雙子殺手》

△《雙子殺手》

這部電影同樣由李安執導,電影中51歲的威爾.史密斯和23歲的自己的CG複製品一起表演。視覺團隊表示,他們最大的成就是從頭到腳創造了一個完整的CG人。在有兩個威爾.史密斯的鏡頭中,威爾.史密斯本人扮演年老的那個角色,另一名參考演員扮演年輕的那個角色與他演對手戲,然後切換到動作捕捉階段,威爾.史密斯本人扮演年輕的角色。

△《丁丁歷險記:獨角獸號的秘密》

△《丁丁歷險記:獨角獸號的秘密》

精湛的CG特效、完美的動作捕捉、扣人心弦的劇情,還有粉絲們對風靡世界82年的原著漫畫的熱愛,最終使《丁丁歷險記》成為了2011年全球銀幕上的主角。事實上,更讓行業人為之振奮的是,《丁丁歷險記》不僅體現了表演捕捉技術給影視行業帶來的新變化,更因為這部影片實現了表演捕捉技術在動畫中的完美運用,真人與動畫的契合,已經讓人類無法阻止CG技術向前大肆邁進了。

△《地心引力》

△《地心引力》

在這部電影中,絕大部分鏡頭都是使用的CGI技術,唯一實拍的就是演員的臉。導演用了大量的CG特效再現廣袤無垠的宇宙空間,還專門搭建了特殊的拍攝棚在水下模擬完成了失重狀態的表演。然演員實拍的只有臉部,為將真空中的失重狀態表現的完美無瑕,主演仍需記下長串精準複雜的動作,並要和支撐身體的運動支架相配合,難上加難,每一個長鏡頭都需要多次演練。

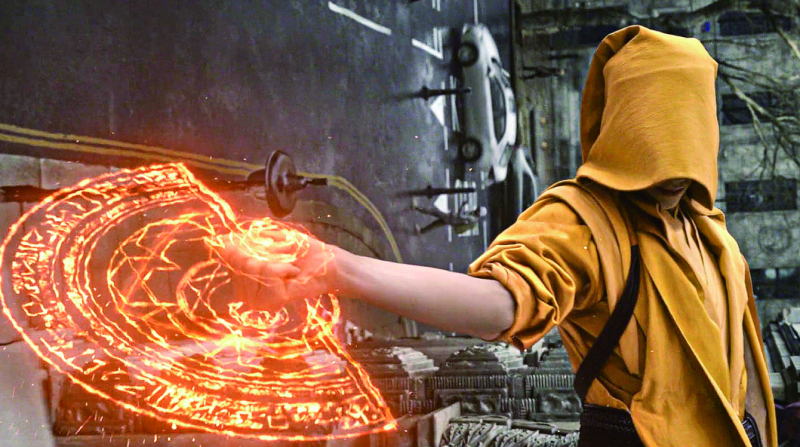

△《蜘蛛俠:英雄遠征》

△《蜘蛛俠:英雄遠征》

《蜘蛛俠:英雄遠征》用了大約2900個特效鏡頭,講述了四種基本生物——石人(地球)、水人(水)、火人(火)和旋風(空氣)。如當中的水人,需要多個水的模擬,從運河水到細霧和噴霧,同時試圖保持一個動態的,不斷變換形式的角色。