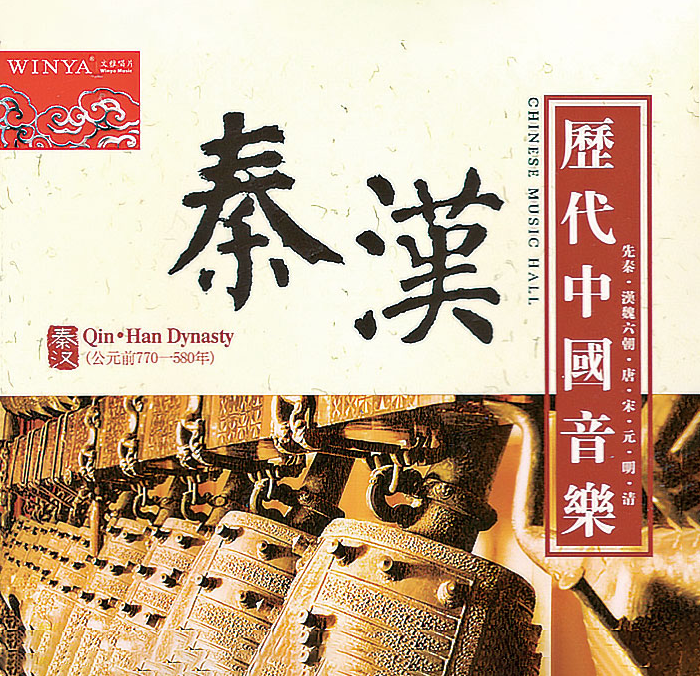

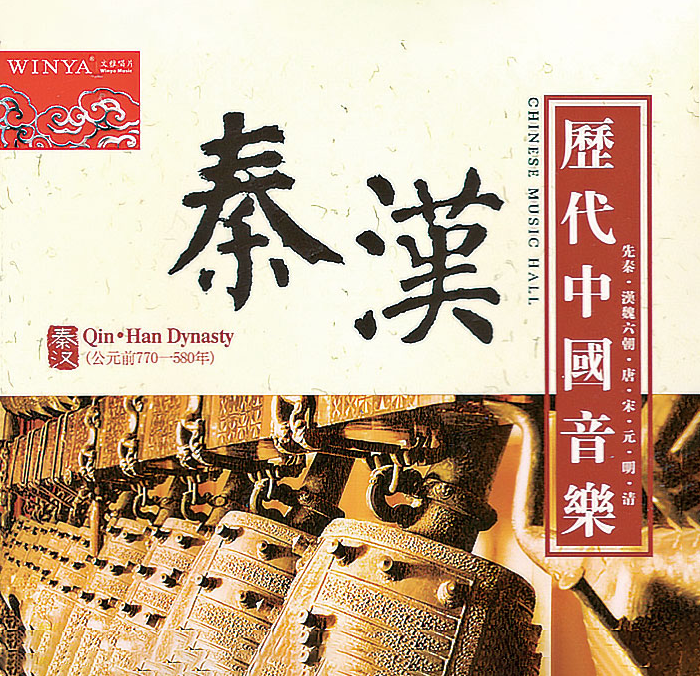

歷代中國音樂Chinese Music Hall秦.漢(公元前770-580年)Qin-Han Dynasty(770B.C-580A-D)。

彌足珍貴的傳世音樂珍品出土,曾侯乙編鐘原音重現,敦煌古譜奏國樂精華,教科書式的中國音樂寶典。

Chu Shang(Chime Bells from Marquis Yi ‘ s Tomb and Orchestra)Performer : Hubei Orchestra of Chime Bells

2、哀郢(塤與古琴)趙良山演奏,中央音樂學院民族樂隊伴奏

For Those Fallen for Their Country (Xun and Qin)Performer : Liangshan Zhao and Accompanied by the Chinese Musical Instruments Orchestra of the Central Music Conser Vatory

Flowing Water(Qin Solo)Performer : Wenguang Wu

Qu Yuan Asking Way at the Ferry Crossing

Performer : Chime Bells From Marquis Yi ‘ s Tomb and Orchestra

5、楚歌(塤與古琴)趙良山演奏中央音樂學院民族樂隊伴奏

Chu Song(Xun and Orchestra)Performer : Liangshan Zhao and Accompanyied by Chinese Musical Instruments Orchestra of the Central Music Conservatory

6、胡笳十八拍(一、二、十二拍)董宛華演唱李祥霆(古琴)杜次文(蕭)伴奏

18 Beats on the Huja Singer : Wanhua Zhong

Performer : Xiangting Li and Accompanied by Ciwen Du with Xiao

The Elegant Orchid(Qin and Chime Bells)

Performer : Hubei Orchestra of Chine Bells

Three Variations on the Plum(Qin Solo). Performer : Ziqian Zhang

Wine Frolic(Qin Solo)Performer : Bingyan Yao

Guangling Tune Performer : Wenguang Wu

11、原始狩獵圖(骨哨與樂隊)詹永明骨哨獨奏中國廣播藝術團民族樂團伴奏。

Picture of Primitive Hunting

Bone – whistler : Yongming Zhan and Accompanied by the Musical Instruments Orchestra of the China Broadcasting Arts Company .

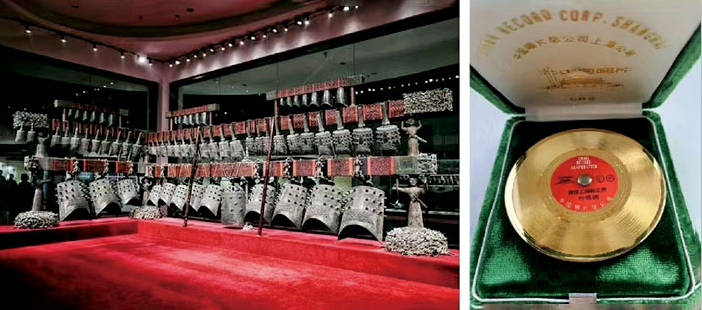

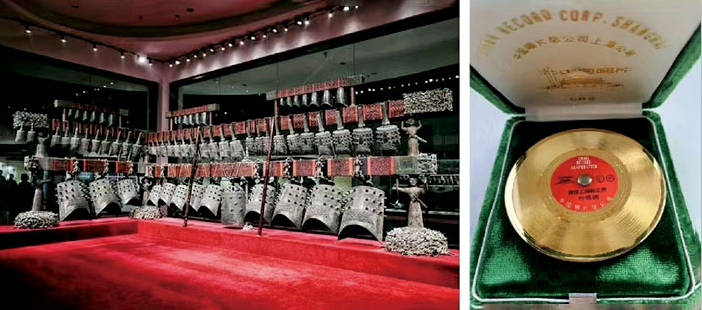

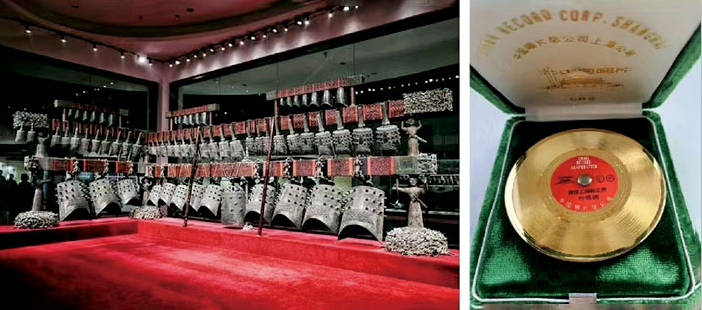

左:1978年在我國湖北省隨州曾侯乙墓被發掘出的曾侯乙編鐘,右:本人收藏的由曾侯乙編鐘演繹的金唱片(直徑78mm約合3.46英寸轉速45轉)可以直接放唱曲目

左:1978年在我國湖北省隨州曾侯乙墓被發掘出的曾侯乙編鐘,右:本人收藏的由曾侯乙編鐘演繹的金唱片(直徑78mm約合3.46英寸轉速45轉)可以直接放唱曲目

在《歷代中國音樂》這套專輯的歷史音樂作品系列中,除了唐、宋、元、明、清這些各自獨立的部分,我們專門編選了“秦.漢”這一輯。雖然上古時期的音樂由于歷史固有的局限,但是并非意味著上古音樂對我們是一種全然的陌生。實際上,通過音樂的考古發掘,以及某些必要的再創造,我們今天仍然能聽到用已達數千年歷史的樂器演奏的“古樂遺響”。這其中既有代表“鐘馨之樂”成就的曾侯乙編鐘演奏的楚聲余韻,又有代表“上古樂風”的新石器時樂器陶塤吹奏的古韻新曲。還囊括了在20世紀被人類送往太空傳播的琴曲《流水》,以及抒寫悲憤情感《胡茄十八拍》等歷史上膾炙人口的名段名曲。此外,其中古琴曲《幽蘭》,是我國現存最早的、用文字譜記方式保存下來的樂曲,形成于南朝時期,具有很高的歷史價值。而像《廣陵散》、《酒狂》、《梅花三弄》這些樂曲,在內容上也與特定歷史階段的音樂文化活動有多種聯系,所以長期作為音樂普及和音樂欣賞教學中常用的音樂名篇。

曾侯乙編鐘于1978年在我國湖北省隨州曾侯乙墓被發掘出,是以墓主——戰國早期曾國君主乙的名字來命名的。曾侯乙墓出土的樂器除了這套青銅編鐘還包括其它樂器如編磬、琴、均鐘(律準)、瑟、笙、排蕭、鼓等,共訊9種125件。這些距今2400多年的樂器,尤其是其中最具代表性的曾侯乙編鐘,因其飽含著的多種在音樂學以及自然科學領域取得的重大成就,國際學者稱為“世界第八大奇跡”同時也被視為世界音樂史用至人類文化史上的奇跡。曾侯乙編鐘“一鐘二音三度音程”的基本設計,以及相應的治煉、工藝、結構設計多種音樂科學技術,代表了中國先秦音樂藝術和音樂科技高度水平。從全套編鐘的音樂設計上來講,它體現的是完整成熟的十二律體系,全套編鐘的中心音域內,12個半音齊備。全套編鐘音律較焉準確,具有絕對音高的觀念,各層鐘的基本骨干音構成七聲音階,各組甬鐘變化音互焉補充,能結構成為大體完整的半音序列,在演奏上可以使用旋宮轉調的手法,甚至能演奏用和聲、復調調及轉調等現代手法寫成的現代樂曲。全套鐘的音響構成倍低、低、中、高四個色彩區,音色豐富優美、音域寬廣。

【曲目01. 楚商(曾侯乙編鐘與樂隊)湖北編鐘樂團演奏】4’28

楚商(曾侯乙編鐘與樂隊)王原平編配湖北編鐘樂團演奏。

樂曲是以古琴曲《離騷》的樂思作為基本素材,琴曲《離騷》的主題在樂曲的開始處得到再現。除了曾侯乙編鐘真實的先秦遺聲之外,這種編創意圖在一定程度上也展現了傳承至后世的先秦楚地音樂風貌。編配者的意圖是以此體現琴曲《離騷》原來的表現意圖,亦即原同名楚辭詩作含有的心情。

【曲目02. 哀郢(塤與古琴)趙良山演奏,中央音樂學院民族樂隊伴奏】2’52

龔國富、趙良山編曲,趙良山演奏中央音樂學院民族樂隊伴奏,趙良山指揮。

此曲依屈原楚辭《九章》中的名作“哀郢”辭意而作,所謂“哀郢”即哀悼楚國都被秦國攻陷之、楚懷王受辱于秦,百姓流離失所之事,原作情感表達十分沉重,家國之恨、身世之感以及使命感交織在一起,體現了屈原的愛國情懷。這部用墳與樂隊寫作的音樂作品,諒歷史音樂風格而言,并無曲調上的依據,但是通過與特定歷史題材的結合,使我們對境這件古老樂器特有的音色以及它對原作情感內容在音樂上的多種表現力,有了更多的體驗和認識。

【曲目03. 流水(古琴獨奏)吳文光演奏】吳文光演奏4’18

這首琴曲的內容來自《呂氏春秋·本味篇》伯牙鼓琴的故事。現存曲譜初見于《神奇秘譜》(1425年,朱權撰)。該譜解題中說:“《高山》、《流水》,本只一曲,至唐分焉兩曲,不分段數。至宋,分《高山》四段,《流水》八段。”現流傳最廣的,是由清代川派琴家張孔山加工發展的《流水》(載《天聞閣琴譜》,1876年)。后世琴家常將此曲分段冠以標題,提示其音樂意境,同時充分發揮古琴滾、拂、綽、注的手法,使流水的音樂形象得到更焉鮮明的表現。

【曲目04. 屈原問渡(曾侯乙編鐘與樂隊)湖北編鐘樂團演奏】5’55

屈原問渡(曾侯乙編鐘與樂隊)王原平、黃汛舫編配,湖北編鐘樂團演奏,王原平指揮。

此曲的原型是同名明、清琴曲。其題意取自楚辭《九章》中《漁夫》篇所載屈原被流放后,“行吟澤畔”問渡漁夫的故事。樂曲表現了屈原“寧赴湘流”,而不愿“蒙世俗之塵埃”的沉重心情。欣賞此曲可以聆聽到曾侯乙編鐘的獨特音響以及樂隊合奏時豐富的音響。

【曲目05. 楚歌(塤與古琴)趙良山演奏中央音樂學院民族樂隊伴奏】5’29

陳重、杜次文編曲,趙良山演奏中央音樂學院民族樂隊伴奏。

此曲是根據楚漢相爭的歷史故事,運用塤這件樂器的獨特表現力,刻畫歷史悲劇人物項羽在“四面楚歌”中,悲歌一曲泣別愛姬的動人情景。使人聯想到《史記》中記載的項羽那首帶有濃郁楚地方言特點的《垓下歌》中的悲傷情感。

【曲目06. 胡笳十八拍(一、二、十二拍)董宛華演唱李祥霆(古琴)杜次文(蕭)伴奏】4′ 53

蔡文姬原陳長齡據《琴適》語整理,楊萌瀏藝銜指導,董宛華演唱李祥霆(古琴)、杜次文(蕭)伴奏。

《胡笳十八拍》相傳為漢魏蔡文姬所作。歷史上記載蔡文姬善琴,有很高的音樂修養。唐詩人李欣曾有“蔡女昔造胡笳聲,一彈一十有八拍。胡人落淚向邊草,漢使斷腸對歸客”的詩句,認為蔡文姬曾經有這類的琴曲創作。實際上,六朝時代就已有器樂合奏形式的《胡笳曲》流傳。唐開元、天寶年間有著名琴師董庭蘭尤其善彈《胡笳曲》,唐人劉商《胡笳曲序》記寫董庭蘭“以琴寫胡笳聲為十八拍,今之《胡笳弄》是也。”明《神奇秘譜》收有董庭蘭的《大胡笳》、《小胡笳》傳譜。至宋才見有《胡笳十八拍》的詩作和琴曲名。此演唱普本依明《琴適》。這首琴曲被視為對蔡文姬個人不幸遭遇的內心悲憤情感的表現。但是這首琴曲也曾寄托有歷代愛國志士的悲憤情感。宋末文天祥被元人囚禁,愛國琴師汪元量到獄中為他彈奏此曲。這里用聲樂與器樂結合的形式,選唱其中第一、二、十二拍,著力描寫文姬歸漢時的復雜情感。

我生之初尚無為,我生之后漢祚衰。天不仁兮降離亂,地不仁兮使我逢此時,干戈日尋兮道路危,民卒流兮共哀悲。煙塵蔽野兮胡虜盛,志意乘兮節義虧。對殊俗兮非我宜,遭惡辱兮當告誰?

戎羯副我兮為實家,將人行兮向天涯。云山萬重兮歸路遐,疾風千里兮揚塵沙。人多暴猛兮如他蛇,控弦披甲兮為轎奢。兩拍張弦兮弦欲絕,志催心折兮自嗟。

東風應律兮暖氣多,知是漢家天子兮布陽和。羌胡蹈舞兮共驅歌,兩國交歡兮罷兵戈。忽遇漢使兮稱近韶,遣千金兮曠姜身。喜得生還兮逢圣君,嗟別稚子兮會無因。十有二拍兮哀樂均,去住兩情兮難具陳。

【曲目07. 幽蘭(古琴與編鐘)湖北編鐘樂團演秦】7’29

這是一首廣為流傳的民間古琴曲,它表現了古人對蘭花高潔不俗品格的贊美。

【曲目08. 梅花三弄(古琴獨奏)張子謙演奏】8’04

譜劇《梅庵琴譜》。這首琴曲集中表現了梅花高潔御風寒、于冰霜中臨風搖曳、堅貞不屈的音樂意境。由于其主調簡練清晰,以泛音在不同的音區上出現三次,所以稱為“三弄”。此曲最早見于《神奇秘譜》,該曲題解記東晉桓伊曾為王徽之在笛上“梅花三弄之調”一直到唐宋,以梅花焉題材的笛曲一直流行。琴曲原是由笛曲改編、移植而來。

【曲目09. 酒狂(古琴獨奏)姚炳炎演奏】2’14

譜劇《神奇秘譜》。該曲相傳為魏晉名士阮籍所作。《神奇秘譜》中解題說阮籍“嘆道之不行”“托興于酗酒”。史書中記阮籍“博覽群籍,尤好莊、老,嗜酒能嘯,善彈琴”就此曲的內容來說,表現的是阮籍醉酒之后迷離恍惚、行履顛頌的情態,樂曲采用古琴曲少有的三拍子以及音程的連續在跳造成特有的音樂效果。

【曲目10. 廣陵散(古琴獨奏)吳文光演奏】13’37

又名《廣陵止息》,曲見《神奇秘譜》。此曲東漢至魏晉曾作為相和歌流行,后來出現獨立的器樂形式,嵇康的文學名作《琴賦》中已提到此曲。現存的《廣陵散》是以聶政刺韓王的故事為內容,曲中加有標題,全曲基本上表現的是“忽恨凄感”的悲憤情感和“戈矛縱橫”的戰斗氣氛。歷史上著名的嵇康臨刑前彈《廣陵散》、試死如歸的故事,也使人們對這首琴曲的認識有了更多的內容。

【曲目11. 原始狩獵圖(骨哨與樂隊)詹永明骨哨獨奏中國廣播藝術團民族樂團伴奏】7’07

錢兆喜編曲,詹永明骨哨獨奏,中國廣播藝術團民族樂團伴奏,張進指揮。

這里使用的骨哨,是根據1973年在浙江余姚河姆渡出土、大約7000年錢的骨哨,用雞骨仿制而成。作為一種獨特的原始樂器,今人用它表現了遠古時期森林中的神秘氣氛和獵人捕獵的場景。

左:1978年在我國湖北省隨州曾侯乙墓被發掘出的曾侯乙編鐘,右:本人收藏的由曾侯乙編鐘演繹的金唱片(直徑78mm約合3.46英寸轉速45轉)可以直接放唱曲目

左:1978年在我國湖北省隨州曾侯乙墓被發掘出的曾侯乙編鐘,右:本人收藏的由曾侯乙編鐘演繹的金唱片(直徑78mm約合3.46英寸轉速45轉)可以直接放唱曲目

左:1978年在我國湖北省隨州曾侯乙墓被發掘出的曾侯乙編鐘,右:本人收藏的由曾侯乙編鐘演繹的金唱片(直徑78mm約合3.46英寸轉速45轉)可以直接放唱曲目

左:1978年在我國湖北省隨州曾侯乙墓被發掘出的曾侯乙編鐘,右:本人收藏的由曾侯乙編鐘演繹的金唱片(直徑78mm約合3.46英寸轉速45轉)可以直接放唱曲目