太平洋影音早前推出了馬勒《升C小調第五交響曲》和《第六交響曲悲劇》兩張專輯,已經吸引了我的關注,它們由深圳交響樂團演奏,林大葉指揮,錄音地點分別為深圳音樂廳演奏大廳和星海音樂廳交響樂演奏大廳,不論是演出水平還是錄音后期等制作水準,都堪稱一流。而本次太平洋再度推出兩張馬勒專輯,分別是《D小調第三交響曲》和《E小調第七交響曲夜樂》,以綠色和紫色封面底色予以區(qū)別。

事實上,很多樂迷朋友會有感馬勒作品宏篇巨制且艱澀難懂,而實際上,馬勒交響曲的“大型”,并非僅限于陣容,更在于其宏偉的意境、深邃的哲理和史詩般的意志氣魄。在馬勒的血液和生活中,存在著悲觀主義,杜斯妥耶夫斯基式的道德破產,信仰危機,精神沖突,浮士德般的奮斗,這都是使他的音樂帶有更強烈和更高思想。從編號來說,馬勒只寫了9首交響曲,他的《第一交響曲》,已流露了厭世觀,對命運的爭斗,《第二交響曲》是對死亡的恐懼與憧憬,《第三》有作曲家對自然與永恒的愛,也植入他的宇宙觀和人生觀。《第四》與《第七》,反映出天堂的喜樂,具有樂天和浪漫的傾向,《第八》卻是他夢寐追求的理想實現,確切地表現出他所有作品中探求的死亡、永恒的愛、來世及神的恩寵的思想。

事實上,很多樂迷朋友會有感馬勒作品宏篇巨制且艱澀難懂,而實際上,馬勒交響曲的“大型”,并非僅限于陣容,更在于其宏偉的意境、深邃的哲理和史詩般的意志氣魄。在馬勒的血液和生活中,存在著悲觀主義,杜斯妥耶夫斯基式的道德破產,信仰危機,精神沖突,浮士德般的奮斗,這都是使他的音樂帶有更強烈和更高思想。從編號來說,馬勒只寫了9首交響曲,他的《第一交響曲》,已流露了厭世觀,對命運的爭斗,《第二交響曲》是對死亡的恐懼與憧憬,《第三》有作曲家對自然與永恒的愛,也植入他的宇宙觀和人生觀。《第四》與《第七》,反映出天堂的喜樂,具有樂天和浪漫的傾向,《第八》卻是他夢寐追求的理想實現,確切地表現出他所有作品中探求的死亡、永恒的愛、來世及神的恩寵的思想。

首先介紹的《D小調第三交響樂》是馬勒于1893年至1896年間創(chuàng)作的杰作,這部作品以其宏大的規(guī)模、深刻獨特的音樂構思,成為了馬勒交響樂中的一顆璀璨明珠。整個專輯錄音編制巨大,六個樂章累計超過九十分鐘的演奏時長,達到了當代管弦樂現場演奏舞臺保留文獻中的極限。作品展現了作曲家馬勒對宏大音樂主題的著力表現,傳遞了澎湃的激情,并面對愛與悲,生與死生命意義的抽象認知。

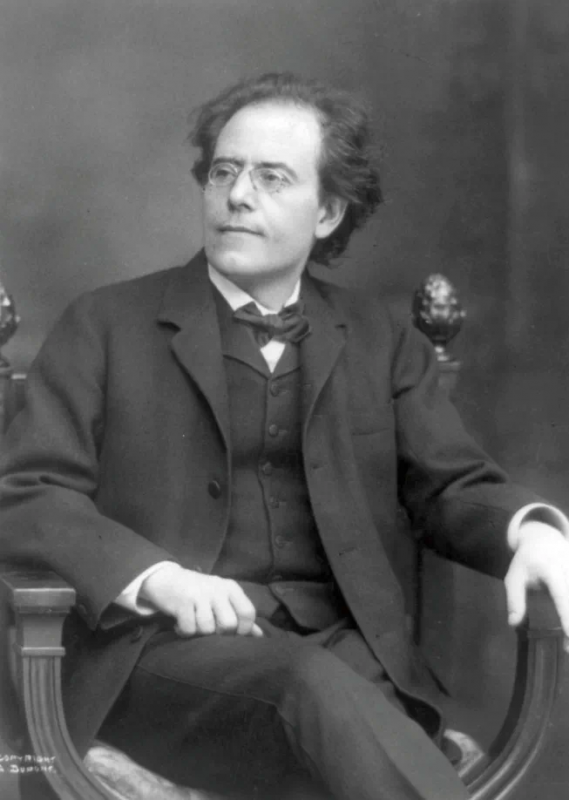

林大葉

林大葉

另外值得一提的是,人聲是馬勒交響曲中的重要因素,他第一期的最早三首交響曲,均以歌曲旋律為主干寫成,歌曲創(chuàng)作的經驗成為其早期孕育交響曲的胚胎,他的第二、第三、第四交響曲,都含有獨唱,甚至加上合唱的部分。而本專輯錄音是2023年12月9日在星海音樂廳滿場音樂會演出的實況錄音,人聲部分則邀請到了旅歐女中音歌唱家朱慧玲以及深圳交響樂團室內合唱團與廣州小海燕合唱團共同演繹。

深圳交響樂團

深圳交響樂團

而《E小調第七交響曲夜樂》幾乎可以稱為第六交響曲的孿生兄弟,是馬勒于1904-05年期間交響曲創(chuàng)作的“一體兩面”,也有人把它們看成是“倒影關系”。幾乎是緊接在第六交響曲完成之后,馬勒就一氣呵成地寫出了兩首“夜樂”樂章。從接下來的難產與煎熬的過程看,這兩首“夜樂”似乎更應當屬于第六交響曲的意猶未盡,而放到后來成型的第七交響曲當中則顯得極不協調甚至難以理解。有人認為這部交響曲無論是結構還是音樂都復雜晦澀,難以言說。對于指揮家來說,它意蘊的模糊、音響的實驗性、配器的繁瑣、調性轉換的隨意、結構中的邏輯自洽都是那么地難以把握,無法自圓其說,以至于像祖賓.梅塔和蓋捷耶夫這樣酷愛馬勒的指揮大師,都視指揮第七交響曲為危途,不是認為“最難”,就是“像過鬼門關”。

第七交響曲作為連接地獄般的第六交響曲和升向天堂的第八交響曲,馬勒所呈現的是亦幻亦真的境界,它是通過管弦樂炫技和光與影的魔術來實現的。與第六交響曲相比,它更抽象,更有著煥然一新的交響樂質感;與第八交響曲相比,它更世俗,洋溢著人間世界所特有的華麗與斑斕。它沒有像第三交響曲那樣直面純粹的自然,刻畫的是視覺產生誤差的夜的世界以及內心黑暗底色上的光怪陸離。值得注意的是,這一次的黑夜不再與死亡、幽靈、恐懼產生聯想,而是夜的靜謐、黑暗的和諧及夢的享受,盡管這夢更像是“白日夢”,就像馬勒沒有搞懂倫勃朗的名畫《夜巡》其實是因為光影對比的高明導致視覺誤判的望文生義。

第七交響曲作為連接地獄般的第六交響曲和升向天堂的第八交響曲,馬勒所呈現的是亦幻亦真的境界,它是通過管弦樂炫技和光與影的魔術來實現的。與第六交響曲相比,它更抽象,更有著煥然一新的交響樂質感;與第八交響曲相比,它更世俗,洋溢著人間世界所特有的華麗與斑斕。它沒有像第三交響曲那樣直面純粹的自然,刻畫的是視覺產生誤差的夜的世界以及內心黑暗底色上的光怪陸離。值得注意的是,這一次的黑夜不再與死亡、幽靈、恐懼產生聯想,而是夜的靜謐、黑暗的和諧及夢的享受,盡管這夢更像是“白日夢”,就像馬勒沒有搞懂倫勃朗的名畫《夜巡》其實是因為光影對比的高明導致視覺誤判的望文生義。

對于聆聽者來說,可能會覺得第七交響曲接受起來相對比較輕松,假如在高級的音樂會現場或高保真音響系統上,除了直觀感受到管弦樂聲音的“過癮”之外,恐怕不會引發(fā)深度的思考或靈魂追問的沉溺吧!

本次推出的兩張專輯在制式上有些不同。《D小調第三交響曲》有兩張唱片,包括雙碟CD和純粹SACD,也就是說對傳統混合光層的SACD/CD進行分離,SACD碟只能在SACD碟機上播放。而《E小調第七交響曲夜樂》則僅有屬于混合光層的SACD/CD,一般CD播放機都可以播放,樂迷對此要注意了。